경춘선(京春線). 서울과 춘천을 잇는 철도 구간이다. '춘천 가는 기차'라는 노래가 있을 정도로 7080세대에게는 아련한 추억들을 떠올리게 하는 그런 이름이다. 답답한 서울을 출발해 북한강 상류를 끼고 달리던 기차가 대성리와 청평, 가평을 거쳐 MT의 성지인 강촌으로 향했기 때문에 봄·가을철만 되면 대학생들로 인산인해를 이루곤 했다.

녹색 기와지붕 인상적이던 옛 춘천역 풍경

플랫폼 쪽서 찍은 보기 드문 남춘천역 모습

피암터널 만들어지기 전 강촌역도 색달라

경춘선은 일제강점기인 1937년 서울 성동역에서 시작되는 노선이 확정되고 2년 뒤인 1939년 기차의 운행이 시작(1939년 7월25일)돼 현재에 이르고 있다. 올해로 나이가 80세를 넘어 반수(半壽·81세)에 올랐다.

그사이 경춘선의 모든 역에서 정착하던 비둘기호가 사라졌고, 통일호도 자취를 감췄다. 경춘선의 고급열차인 무궁화호도 복선전철 개통 직전 운행을 중단하면서 통근형 전통차, 도시 간 좌석급행열차(ITX청춘)가 본격 도입됐다. 또 신남역은 우리나라 최초로 사람의 이름을 따서 지은 '김유정역(2004년)'으로 변경됐다.

10년 전 복선전철이 개통(2010년 12월21일)되기 전까지는 하나의 선로를 상·하행에서 모두 사용했기 때문에 서울과 춘천으로 향하던 두 대의 기차 중 한 대가 기다렸다 교차 운행하는 재미있는 장면들이 하루에도 몇 차례씩 연출됐다. 하지만 당시 경춘선에 오른 어느 누구도 기차를 탄 채 또 다른 기차를 기다리는 일에 불평하지 않았다. 그때는 그다지 특별하지 않은 일상이기 때문이다. 지금은 낭만으로 남는 장면이지만 말이다.

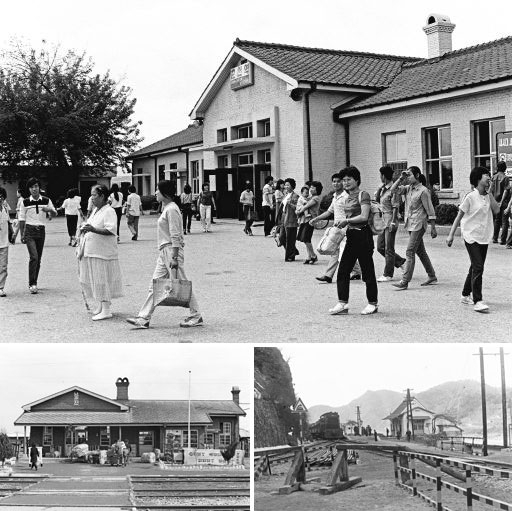

흑백 사진들은 1960~1970년대 춘천역, 남춘천역, 강촌역 등 경춘선 역사(驛舍) 세 곳의 모습을 담은 것이다.

사진으로 구분할 수 없지만 녹색의 기와지붕이 인상적이던 춘천역(사진 ①)의 모습이다. 옛 경춘선의 시작역과 종착역 역할을 하던 곳으로 현재 역사로의 변화는 그야말로 '상전벽해'라고 할 수 있다. 홍상수 감독의 영화 '생활의 발견(2002년)'에서 김상경과 함께 찍힌 사진으로도 유명한 이곳은 경춘천 복선전철 공사가 시작되면서 2005년 철거됐다. 그 이후 5년간은 경춘선의 시·종착역 역할을 남춘천역이 담당해야 했다. 이제 막 기차에서 내린 듯한 사람들의 모습이 분주하다. 긴팔, 반팔 차림이 섞여 있는 것으로 보아 늦봄, 초여름으로 보이는데 앵글 밖을 응시하며 미소를 짓는 것이 아마도 배웅 나온 사람들을 찾은 듯 보인다. 사진을 왜 찍냐며 카메라를 노려보는 한 여성의 모습도 이채롭다.

기차를 타는 플랫폼 쪽에서 찍은 옛 남춘천역(사진 ②)의 모습이다. 남춘천 역사를 담은 사진들은 광장에서 찍은 것이 대다수라는 점에서 상당히 희귀한 사진이라고 할 수 있다. 현재의 장소로 이전, 건립되기 직전 역사의 모습과도 상당히 다르다. 작은 규모의 간이역과 같은 모습을 하고 있는 옛 남춘천역의 벽돌로 쌓아 올린 역사는 정갈한 모습으로 오히려 더 운치 있어 보인다. 역무원들이 리어카에 짐을 싣고 있는 오른편으로 표어를 적어 놓은 시설물이 눕혀져 있다. 그 안의 표어 글귀, '승공없이 통일없고 방첩없이 평화없다'가 눈길을 끈다.

피암터널이 만들어지기 전 겨울철 강촌역(사진 ③)의 모습이다. 뾰족하고 자그마한 건물이 역사로 보이는데 왠지 엉성하고 어수선하다. 깔끔한 현재의 모습과는 상당히 다르다. 춘천역, 남춘천역을 지난 서울행 경춘선 열차가 들어오고 십수 명의 사람이 기차를 타기 위해 모여들고 있다.