세종실록에서 확인되는 장영실의 신분이나 직위의 변화를 살펴보면 그에 대한 세종의 신임이 얼마나 두터웠는지 알 수 있다.

어머니가 기생이었기 때문에, 태어나면서 부터 관노로 살아야 했고 타고난 손재주로 궁에 들어갔지만 역시 궁노로 일해야 하는 등 노비의 신분을 벗어날 수 없었던 장영실이 종3품의 대호군(大護軍) 자리에 까지 오르게 된데에는 세종의 관심과 배려가 가장 큰 역할을 했다. 그 배경에는 장영실에 대한 신뢰와 믿음이 있었다.

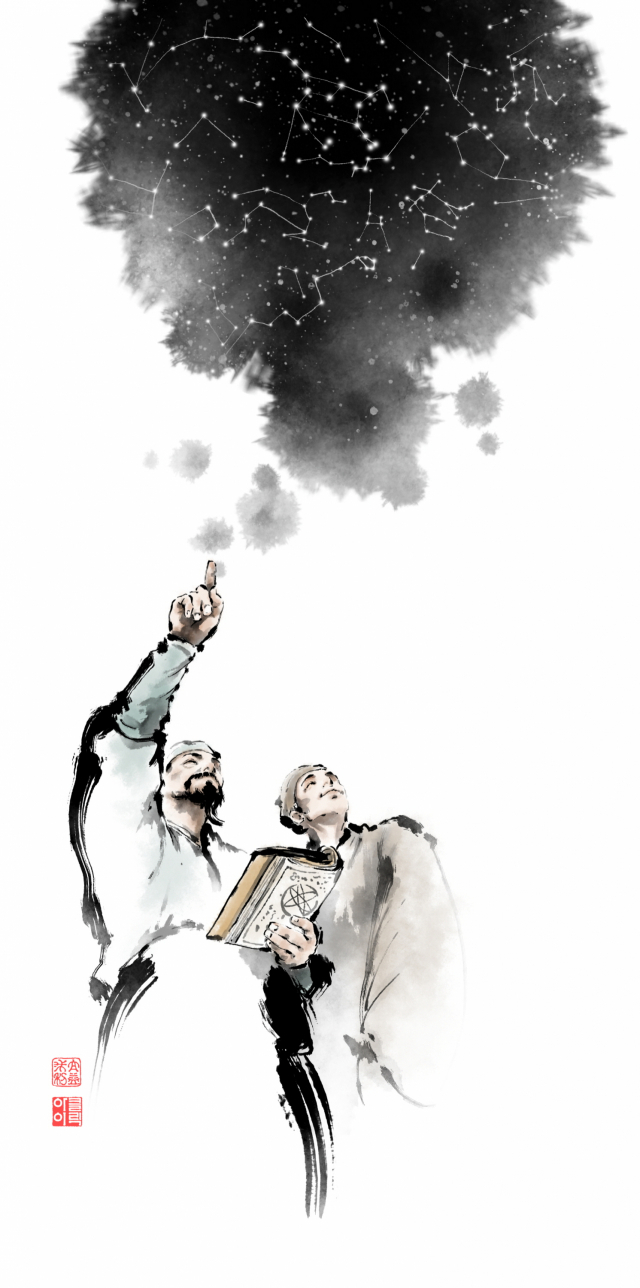

이긍익이 남긴 연려실기술(燃藜室記述) 등 문헌기록을 보면 태종대에 중용된 장영실이 세종의 눈에 든 결정적인 계기는 1421년(세종 3년), 장영실이 남양부사 윤사웅, 부평부사 최천구 등과 함께 세종 앞에서 선기옥형(璿璣玉衡·전체 관측기구) 제도를 연구하고 토론하는 과정을 참관하면서 부터다. 이들의 연구 결과에 세종은 상당히 만족해 했고, 이들에게 천문지식 습득을 위한 명나라 행(1421~1422)을 명하기에 이른다. 많은 공부를 하고 돌아온 장영실 등의 성과에 대해서도 세종은 흡족해 했다.

이때부터 천한 노비 신분의 장영실을 구제하기 위한 세종의 노력이 시작된다. 신분제 사회인 조선시대에 왕이 직접나서 신분이 낮은 특정 인물의 면천(免賤·천인이 신분에서 벗어남) 거론하는 것은 상당히 이례적인 일이었다. 실제 세종은 임인년(1422년·세종 4년)과 계묘년(1423년·세종 5년) 두차례에 거쳐 장영실의 면천을 위해 조정 관료들의 의견을 듣는다. 세종은 ‘상의원 별좌’ 자리를 주기 위해 이조 판서 허조와 병조 판서 조말생에게 장영실과 관련된 일을 의논하게 되는데 이들의 의견이 서로 엇갈린다. 허조는 “기생의 소생을 상의원에 임용할 수 없다”고 했고, 조말생은 “이런 무리는 상의원에 더욱 적합하다”고 말했다. 의견이 서로 다르니 세종도 선뜻 결정을 내리지 못한다. 세종은 여기에서 포기하지 않고 재차 유정현(병조판서, 영의정 등 역임) 등에게 물어 “상의원에 임명할 수 있다”는, 자신이 원하던(?) 답을 얻어내고 임명을 단행한다.

이로부터 10년 후인 1433(세종 15년)년 세종실록에 장영실 진급을 위한 논의가 등장한다. 이번에는 지신사(知申事·왕의 비서 역할) 안숭선에게 명해 영의정 황희와 좌의정 맹사성에게 장영실에게 호군(護軍)이라는 관직을 주는 것에 대해 의논하게 한다. 세종은 앞서 소개한 장영실을 상의원 별좌의 자리에 앉힐 때 있었던 일화를 소개한 후, “영실의 사람됨이 비단 공교한 솜씨만 있는 것이 아니라 성질이 똑똑하기가 보통에 뛰어나서, 매양 강무할 때에는 내 곁에 가까이 두고 내시를 대신하여 명령을 전하기도 했다(세종실록 61권, 세종 15년 9월 16일) ”는 말을 덧붙인다. 이처럼 세종 최측근의 위치에 장영실은 있었다. 이러한 왕의 의지를 확인한 신하들은 추상같은 왕의 명령을 따를 수 밖에 없었을 것으로 보인다. 앞으로 벌어질 일들을 보면 장영실에 대한 세종의 이같은 절대 신임은 그에게는 오히려 독(毒)으로 되돌아 오지 않았을까 생각된다.(계속)