오대산사고본 조선왕조실록(이하 실록)이 오는 11일 국립조선왕조실록 박물관 개관과 함께 원래의 고향인 평창 오대산에 둥지를 튼다. 110년 만의 귀향(歸鄕)이다.

오대산사고에 보관돼 있던 실록은 1910년 한일강제병합 3년 뒤인 1913년 조선총독부에 의해 자행된 약탈 그리고 10년 후 겪게 된 관동대지진(1923년) 등 지난한 역사의 소용돌이 속에서 불에 타 소실되는 슬픔과 수모의 시간을 감내해야만 했다. 실록 가운데 일부인 27책은 1932년 경성제국대학으로 이관됐고, 나머지 실록은 사진만 있을 뿐 일본 내에는 실재(實在)하지 않는다는 일본 정부의 거짓(1958년·한국관계 문화재 추가참고자료)과 1965년 한일협정을 거치며 우리 정부의 약탈문화재에 대한 반환 청구권이 사실상 소멸되는 상황까지 겹치면서 우리들의 기억 속에서도 잊혀지게 된다.

실록의 존재가 확인된 것은 한일협정 이후 20여년이 흐른 1984년과 1987년 배현숙 계명대 명예교수가 관동대지진 이후 도쿄대가 환수한 실록의 잔본들이 있다는 사실을 도쿄대의 ‘소잔본목록(燒殘本目錄)’을 통해 확인하면서부터다. 다시 20년의 시간이 흐른 2004년 도쿄대 도서관에 오대산사고본 실록 47책이 도쿄대 도서관 귀중서고에 보관돼 있음을 공식 확인하면서 월정사를 중심으로 한 민간에서의 문화재제자리찾기 운동은 들불처럼 일어난다.

마침내 실록은 온갖 우여곡절을 겪으며 2006년 우리의 품에 돌아오게 된다. 하지만 보관처가 오대산이 아닌 서울대 규장각으로 결정되면서, 국내에서 또다시 “문화재는 제자리에 있을 때 빛을 발한다”는 ‘환지본처’ 캠페인이 진행되는 아이러니한 상황들이 벌어진다. 문화재 보호법의 규정과 보관 장소가 없다는 이유로 돌려주기를 거부하던 정부는 16년 만인 지난해 ‘국립조선왕조실록박물관’ 예산이 확정되면서, 긴 시간 평창과 일본, 서울로 이어진 유랑의 시간들을 매조지할 수 있게 됐다.

이제 우리 품으로 돌아오게 된 오대산사고본 조선왕조실록을 제대로 알고, 지역의 대표 문화재로 활용하기 위한 월정사, 오대산, 평창군 그리고 강원특별자치도의 시간이 새롭게 펼쳐지게 됐다. 그러기 위해서는 우리의 소중한 문화재를 제대로 보고, 제대로 알고, 제대로 이해하려는 노력이 선행되어야 한다.

■오대산사고본 실록의 유래

오대산사고본 실록이 제작되고 보관된 연원을 찾으려면 조선 초 세종대의 충주사고가 있던 시절로 거슬러 올라가야 한다. 세종 13년(1431년) 태조·정종·태종 실록을 고려시대부터 있어 왔던 충주사고에 보관했다. 세종 27년(1445년)에 이르러 소중한 기록들을 보다 안전하게 보관하기 위해 춘추관·성주·전주에 각각 사고를 설치하고 충주사고의 실록 복사본 세 부를 만들어 각각 봉안했다. 선조 25년(1592년) 임진왜란이 일어나 전주사고본을 제외한 춘추관·충주·성주사고본이 불타 버리고 우여곡절 끝에 살아남은 전주사고본 804권 576책은 강화도 마니산에 안치된다. 선조 36년(1603년)에 실록 복사본의 필요성이 제기되면서 13대 실록 804권 259책의 간행이 시작된다. 3년 후 이를 춘추관·태백산·묘향산사고에 각각 나눠 배치하고, 전주사고본은 강화 마니산사고에 다시 보관한다. 이때 전주사고본의 교정쇄본을 오대산에 봉안하면서 오대산사고본이 생겨나게 된 것이다.

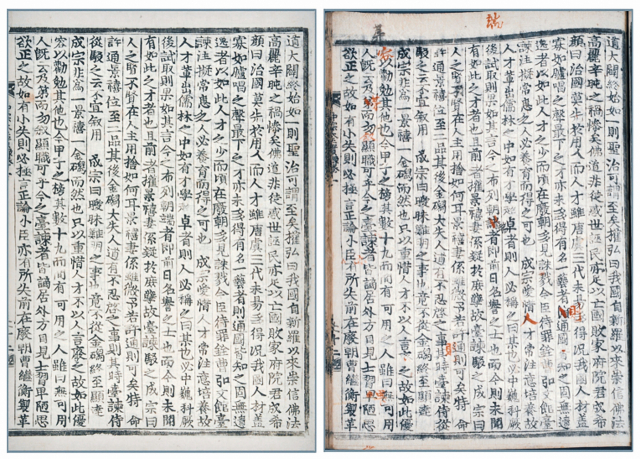

■오대산사고본 실록의 특징

오대산사고본 실록은 전주사고본을 바탕으로 복사본을 만들 때 제작된 초본(草本)으로, 붉은 색 교정의 흔적이 가득한 현존하는 유일한 교정쇄본 실록이다. 사실 교정쇄본은 정본을 만들기 위해 임시로 제작된 것이기 때문에 파기가 원칙이었다. 대외비로 관리됐던 사초의 유출을 막고, 공식적으로 편찬되는 정사(正史)에 대한 오해나 시빗거리, 분쟁의 소지 등을 사전에 차단하기 위한 조치였다. 실록을 작성한 후에는 초본을 물에 씻어 먹물을 없애는 세초(洗草) 작업이 정례적으로 진행된 이유이기도 하다. 원칙대로라면 세상에 존재할 수 없는 것이 바로 오대산사고본 실록이다. 하지만 임진왜란 직후에는 모든 물자가 부족한 시기였고 특히 종이가 상당히 고가에 거래됐기 때문에 신하들은 왕(선조)에게 초본까지도 활용해야 한다는 의견을 전달했다는 기록이 선조실록에 남아있다. 이 같은 역사의 우연, 역사의 아이러니 때문에 남게 된 오대산사고본 실록은 실록 출판 과정을 보여주는, 역사적 가치가 높은 가장 특별한 실록으로 남게 됐다.