잣나무는 변하지 않는 절의와 충을 상징하는 나무로 조선의 선비들이 좋아한 나무다. 추사 김정희가 그린 ‘세한도’(歲寒圖·국보 제180호)가 전 국민의 사랑을 받는 이유이기도 하다.

제주에 유배 중이던 추사 김정희는 1844년 제자 이상적을 위해 ‘세한도’를 그렸다. 이상적은 연경(베이징)에서 구한 귀한 서책을 몇 번이고 스승에게 보냈다. 김정희는 자신의 달라진 처지와 관계 없이 변함없는 의리를 보여주는 제자를 보며 ‘추운 겨울이 되고서야 소나무와 잣나무가 시들지 않는 걸 알게 된다고 한 ‘논어(論語)’의 글귀를 떠올렸다.

마른 붓으로 황량한 들판 위 초라한 초가집과 소나무, 잣나무를 거칠게 그려넣은 세한도엔 김정희의 ‘세한(歲寒)’이 담겼다. 세한은 설 전후 혹독한 추위, 인생의 시련과 고난을 말한다.

화전민으로 강원의 산간에서 고난의 시간을 보낸 잣나무가 있다. 홍천군 화천면 풍천리 잣나무 단지는 지난 2020년 산림청에서 지정한 명품숲이다. 1937년에 최초로 잣나무를 식재하기 시작해 1974~76년 잣나무를 집중적으로 조림한 잣나무 숲의 전체 면적은 1,800만㎡다. 잣나무 숲엔 40년 이상의 아름드리나무가 가득하다.

1976년 5월24일자 사회면에 다음과 같은 기사가 게재됐다.

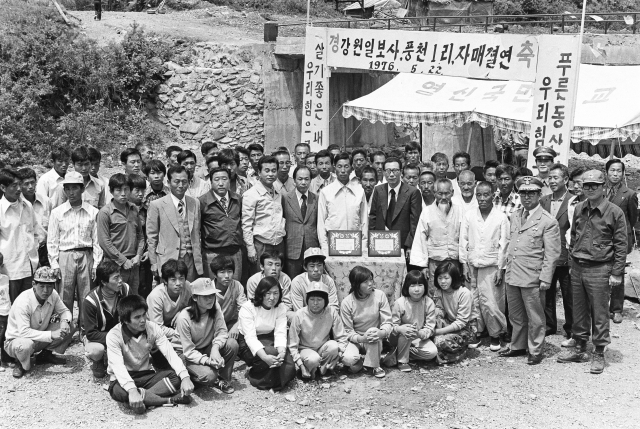

“지난 22일 강원일보사와 자매결연한 홍천군 화촌면 풍천1리(楓川1里)는 도내에서 화전 많기로 이름났던 곳, 전국 제1의 잣나무 집산지인 풍천1리의 덕전마을 주민들은 화전만이 지상의 업으로 알았으나 이제는 화전 폐경의 아픔을 이기고 잣밭을 가꾸고 폐경된 화전 정리지역을 돌보며 새살림을 시작했다. 잣나무가 많다는 것은 땅이 비옥하다는 증거로 1백여 년 전부터 화전을 일구기 위해 모인 농가가 72년까지 95호에 이르렀으나 올해로 마무리 된 화전경리로 43세대가 다른 지방으로 이주했고 7세대가 산을 내려와 정착하고 있다. 홍천군 전체의 화전폐경지가 2천3백85ha가 폐경돼 홍천군 전체 10%의 화전이 이곳에서 정리된 셈.

잣밭에서 얻는 노임과 매년 생산되는 옥수수 콩 등 잡곡 5백여 가마를 생산, 생활했으나 이제는 다른 각오와 설계로 새 삶을 꾸려야 할 실정이다. 이곳 국내 최대의 잣 최종림은 30~40년생이 1백95ha로 매년 2백~3백가마 잣을 생산하고 10년 전부터 매년 영림서(국유림관리소)는 1백ha씩 잣나무조림을 함으로써 현재의 국유림 잣나무 조림지는 1천4백ha. 잣밭으로 일한 노임은 잣채취에 6백만원, 풀베기, 굴파기 조림에 1천5백여만원의 노임이 영림서로부터 매년 지급됨으로써 부락 주민 반 이상이 떠난 지금은 이 노임만 잘 관리해도 호당 연간 수입이 50만원꼴. 화천지가 산림으로 복구되자 주민들 스스로 이곳에 나무를 꽂으며 한 그루 나무도 꺾이지 않게 보살펴 발전 없는 화전생활 청산을 시원스레 생각하고 있다. 잣과 화전으로 윤택하게 살던 서영원 전 이장(38)이 서울로 이주하고 이장의 바통을 이어받은 박승식씨(41)는 이제 전 주민이 한데 뭉쳐 내년부터는 다른 마을에 지지 않는 새마을사업 구상과 22일 강원일보사와 자매결연을 하는 자리에서 보다 나은 새살림의 지로 뭉칠 것을 다짐했다”.

숲의 가치를 새롭게 바라보는 시도가 홍천군의회에서 일고 있다. 홍천군의회 이광재 군의원을 비롯한 의원 연구단체 ‘게스트(GUEST)’는 올해 3월 출범 후 전문가 세미나, 산림청 간담회, 수타사 산소길 등 현장방문, 산림청장 초청 포럼 등을 통해 홍천의 전체 면적 중 약 83% 이상을 차지하는 산림자원을 연구해 왔다. 홍천 숲의 가치를 위해 지역에서 스스로 고민하고 토론하는 일이 변화의 시작이다. 앞서 이 땅을 살아간 사람들이 한 그루 한 그루 손으로 심어 조성한 숲의 가치와 미래를 밝히는 일은 한 폭의 세한도를 다시 그리는 일이다.