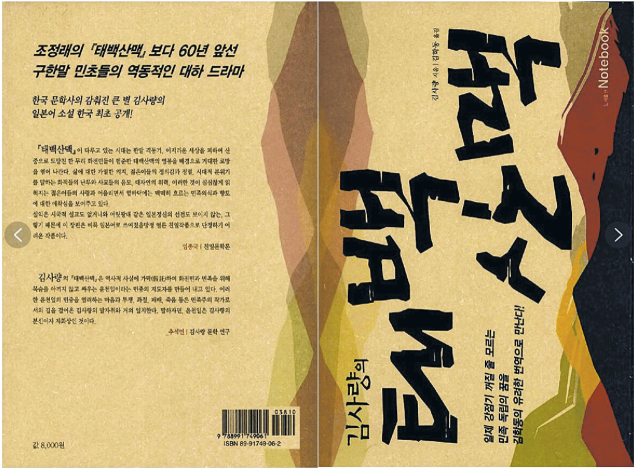

소설 ‘태백산맥’ 하면 보통은 1983년 9월 문예월간지 ‘현대문학’에 연재를 시작한 소설가 조정래의 작품을 떠올리지만, 그의 작품보다 무려 40년 앞서 발표된 동명의 소설이 있다. 작가의 이름은 우리 문학사에서는 다소 생소한 김사량(본명:김시창)이다. 김사량의 장편소설 ‘태백산맥’은 1943년 친일문예잡지인 ‘국민문학’을 통해 일본어로 발표된 장편소설이다. 하지만 연구자들 사이에서는 ‘민족적 색채를 진하게 담아낸 수작’이라는 평가를 받고 있다. 바로 이번에 소개할 작품이다. 재일교포 작가 김달수가 쓴 또 다른 ‘태백산맥’도 있으니 서로 다른 시대를 조명하고 있지만 ‘근·현대사의 아픔’, ‘민족성의 회복’을 공통 분모로 삼고 있는 세 작품을 차례로 탐독해 보는 것도 꽤나 재미있는 작업이 될 듯 싶다. 김사량의 ‘태백산맥’은 임오군란(1882년)과 갑신정변(1884년)으로 이어지는 19세기 말을 배경으로 한다. 소설의 주인공인 윤천일은 갑신년(1884년) 12월4일에 벌어진 ‘갑신정변’에 적극 가담한 인물로, 육군중교(中校·현재의 중령)로 있으면서 용맹스러움과 뛰어난 무술 실력으로 이름을 날린 군인이다. 이날 연회장에서 민영익을 가장 먼저 발견하고 군도를 치켜들었던, 김옥균을 따르는 급진개화파의 일원이기도 하다. 실제 역사 속에서는 이 사건이 우정국의 개국을 축하하는 축하연 자리에서 벌어진다. 축하연 도중 불길이 치솟는 혼란 속에서 우영사(右營使) 민영익은 연회장을 나와 동태를 살피게 되는데 이때 자객 다섯이 칼을 휘두르며 습격에 나선다. 소설에서는 윤천일도 다섯 자객의 일원이었다. 하지만 그의 옆에 있던 동지가 달려들어 휘두른 칼이 민영익의 급소를 비켜나며 암살은 실패로 돌아간다. 결국 갑신정변은 삼일천하로 끝나게 되고, 윤천일은 아내와 두 아들 일동, 월동과 함께 후일을 기약하며 도망자 신세가 된다. 이들 일행이 향한 곳이 바로 ‘강원도’다. “혹독한 추위 속에서 한쪽 다리를 끌며 깊은 산중을 향해 동쪽으로 길을 재촉하고 있는...(중략) 한강 상류를 향해 길 없는 길을 걷고 또 걸어 깊은 산간지대로 찾아들어갔다.” 좁혀지는 포위망을 끊어내는 혹독한 여정 속에서 윤천일은 아내를 잃게 된다. 그는 겨우겨우 연명하며 두 아들을 이끌어 유랑을 계속하다 태백산맥 깊은 산속의 작은 부락, 화전민 무리에 합류하게 된다. 배나무골이라고 불리는 그곳에서 윤천일은 윤 선생님이라고 불리며 부락민들의 존경을 받는 삶을 살아간다. 주민들은 숲을 불태워 경작지를 만드는 원시적인 화전 농법으로 살아간다. 이처럼 숲과 산을 황폐화시키면서 새로운 경작지를 찾아 떠나는, 유랑과 방화의 숙명은 계속된다. 결국 마을 사람들은 생존을 위해 흩어지는 지경에 이르고, 낙토(樂土·늘 즐겁고 행복하게 살 수 있는 좋은 땅)의 필요성이 높아진다. 윤천일은 배나무골의 열악한 상황에서 벗어나기 위해 일동과 월동, 두 아들을 보내 유토피아 찾기에 나선다. 지도자로서 마을 사람들에게 더 나은 삶을 제공하기 위한 결정이었다. 윤천일과 마을사람들은 희망을 안고 그들을 기다린다. 하지만 희망과 불안감이 지속적으로 교차한다.(계속)