조선시대 대표적인 혼군 연산군(1476~1506). 그의 폭정은 다른 왕들의 그것과 달리 상상을 초월했기 때문에 영화의 소재로 꽤나 자주 등장했다. 신상옥 감독의 연작 영화 '연산군-장한사모편(1961), ‘폭군 연산-복수쾌거편(1962)’, 임권택 감독의 ‘연산일기(1987)’, 이준익 감독의 ‘왕의 남자(2005)’ 와 함께 이번에 소개할 민규동 감독의 ‘간신(2015)’이 대표적이다. 모든 영화에서 연산군은 폭군의 이미지로 소비된다. 연산군의 폭군 서사를 이해하기 위해서는 그가 지닌 난해함과 모호함에 대한 해석이 있어야 한다. 그 서사에 영향을 끼치는 가장 큰 사건은 바로 연산군의 어머니 폐비 윤씨(1455~1482)의 죽음이라고 할 수 있다. 일종의 모성 컴플렉스가 조선왕 역사상 가장 포악한 희대의 폭군을 만들어 냈다는 주장을 뒷받침하는 근거다. 영화 ‘간신’도 크게 다르지 않다. 다만 어머니의 죽음에서 허우적 대는 다른 연산군과 달리, 그것을 이용할 줄 아는 영악한 연산군으로 업그레이드(?) 시켜 놓은 것이 다르다면 다른 지점이라고 하겠다.

연산군의 어머니 윤씨는 성종 4년(1473년) 성종의 후궁으로 입궐한다. 그는 검소하고 온화한 성품으로 성종의 총애를 받았고, 세조의 부인인 홍천출신 정희왕후, 예종의 계비 안순왕후, 덕종의 부인 소혜왕후 등 삼궁(三宮)으로 불리던 세 대비의 신뢰를 얻은 인물이었기 때문에 평판도 좋았다. “숙의 윤씨(폐비 윤씨)는 성품이 부드럽고 아름다우며, 마음가짐도 깊고 고와서, 일찍이 내선(內選·궁중에서 여성을 뽑는 절차)에 뽑혀 오랫동안 궁중에 거처하였다. 효성은 삼궁을 움직이고, 공검(恭儉·공손하고 검소함)은…그 으뜸으로서 마땅하다고 여겼다.(성종실록70권, 성종 7년 8월 9일)” 하지만 성종의 원부인 공혜왕후가 세상을 떠난 후 왕비가 윤씨는 점차 투기하는 모습을 보이기 시작한다. 후궁들은 물론, 급기야 대비들과 성종에게까지 불손한 태도를 서슴치 않는다. 야사에는 화가 난 윤씨가 성종의 방에 들어와 성종의 얼굴에 손톱자국을 냈다는 이야기도 전해지지만 실록에서는 그 기록을 찾을 수 없다.

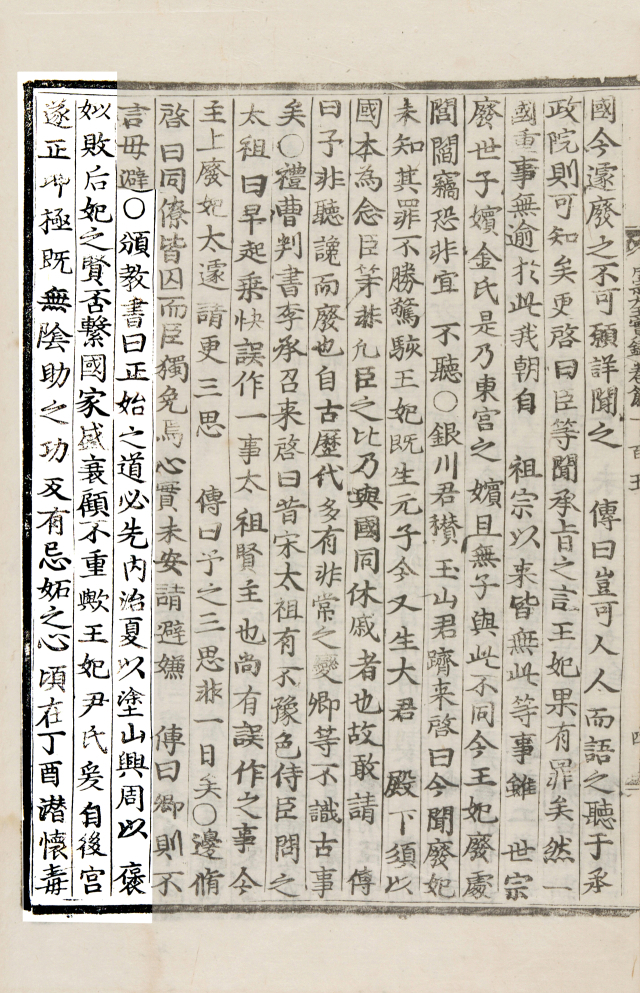

결국 성종은 윤씨를 폐하기로 결정하고, 성종10년(1479년) 궁에서 쫓아낸다. 연산군이 태어난지 3년만의 일이었다. 중궁(폐비 윤씨)의 폐출을 반대하는 목소리도 높았지만 성종은 교서를 내린다. “왕비 윤씨는…몰래 독약을 품고서 궁인을 해치고자 하다가 음모가 분명히 드러났으므로 내가 이를 폐(廢)하고자 했다.…허물은 또한 고칠 수 있으리라고 여겨, 감히 결단하지 못하고 오늘에 이르렀는데…이에 성화(成化) 15년 6월 2일에 윤씨(尹氏)를 폐하여 서인(庶人)으로 삼는다.(성종 10년 6월 2일)” 폐서인이 된 윤씨는 성종 13년(1482년), 결국 사약을 받고 세상을 떠난다. 성종은 측천무후의 사례까지 들면서 원자(연산군)의 성장과 함께 발생할 수 도 있는 후환을 없애야 한다는 의견을 신하들에게 피력한다. 성종은 이러한 선택을 두고 “종묘와 사직을 위하는 큰 계책으로서 그렇게 하지 않을 수 없었다” 며 끝내 사사(賜死)를 명한다. 영화 ‘간신’의 배경이 된 갑자사화(1504)의 씨앗은 그렇게 뿌려진다.