조선왕조 500년 역사에서 가장 무능한 군주로 꼽히는 인조. 재위 기간동안 두번의 호란(胡亂·오랑캐가 일으킨 난리)을 겪은 것은 물론, ‘삼전도의 굴욕(청축하)’으로 불리는 공개 항복까지 당해야 했던 전무후무한 인물이다. 조선시대 가장 굴욕적인 시기를 영화화 한 ‘남한산성’은 병자호란(1636~7)을 배경으로 하고 있다. 영화에서 그려진 치욕의 상황을 이해하기 위해서는 ‘명의 몰락과 청의 부상’이라는 당시 조선을 둘러싼 국제정세에 대한 이해가 필요하다. 반정으로 왕의 자리에 오른 인조가 주변국 상황을 무시한 채, 광해군이 유지하던 중립 외교, 이른바 ‘줄타기 외교’로 불리던 대외 노선을 파기하고 ‘친명배금(親明排金)’ 정책을 전면에 내세운 것이 가장 큰 요인이라고 할 수 있다. 정묘호란 이후 맺은 ‘형제’의 관계를 ‘군신’ 관계로 격상시킬 것을 바라는 청(淸)의 요청을 무시하고 오로지 명에 대한 의리 지키기에 함몰된 조정의 참담한 인식, ‘닫힌 외교’ 가 병자호란이라는 비극을 초래한 셈이다. 의미없는 명분 내세우기가 가져온 피해는 고스란히 백성들의 몫이 된다. 1636년 12월, 마침내 청의 대군은 조선 땅을 침략하기에 이른다.

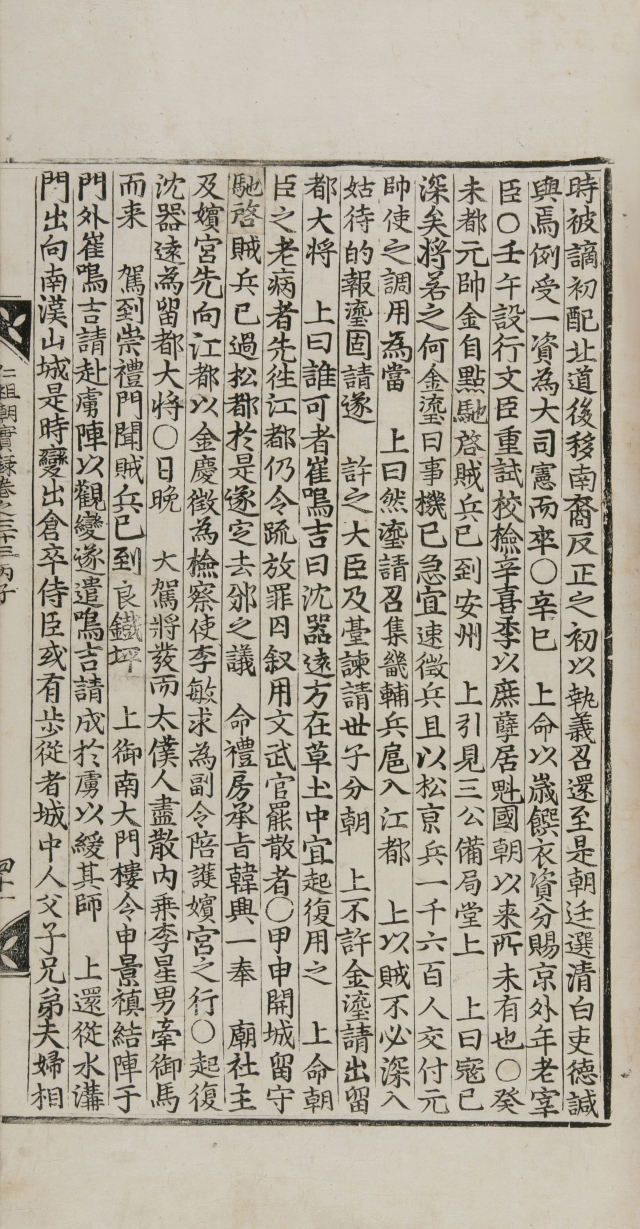

영화는 이조판서 최명길(이병헌)이 수많은 청군과 마주하는 장면에서 시작한다. “(전략)드디어 명길을 보내어 오랑캐에게 강화를 청하면서 그들의 진격을 늦추게 하도록 하였다. 상이 돌아와 수구문(水溝門)을 통해 남한 산성(南漢山城)으로 향했다.(인조실록33권, 인조 14년 12월 14일)” 남한산성에 도착한 인조에게 신하들은 강도(江都·강화도)로 피신 할 것을 권하지만 궂은 날씨 때문에 좌절된다. 실록은 눈보라가 심하게 몰아치고 산길까지 얼어붙어 강도로 향하던 인조가 말에서 내려 걸어가야 할 정도의 악천후였다고 적고있다. 성 안은 그야말로 아비귀환이었다. “부자·형제·부부가 서로 흩어져 그들의 통곡소리가 하늘을 뒤흔들었다”고 할 정도였다. 적진에서 돌아온 최명길은 인조에게 세자를 볼모로 보내는 것이 청의 화친 조건이라고 밝힌다. 이에 대해 척화파의 대표인 예조판서 김상헌(김윤석)은 오랑캐에게 세자를 보내 것은 절대 안된다고 크게 반발한다. 영화에는 나오지 않지만 청의 첫 요구안 달랐다.

왕제(王弟·왕의 동생)와 대신을 인질로 삼는 것이 그들의 제안이었다. 이에 능을 지키던 능봉수 칭을 왕의 아우라고 꾸미고, 판서 심집을 대신으로 속여 그들에게 보내게 된다. 하지만 거짓이 들통나면서 통역으로 간 박난영이 처형된다. 상황이 이렇게 되자 청은 ‘세자’로 인질 대상을 바꾸는 새로운 조건을 제시한다. “오랑캐가 크게 노하여 난영을 죽였다. 인하여 말하기를, “세자를 보내온 뒤에야 강화를 의논할 수 있을 것이다.”(인조실록33권, 인조 14년 12월 16일)” 청과의 관계를 원만하게 유지해야 한다는 최명길의 주장은 번번이 적과의 화의를 거부하는 척화파의 벽에 부닥친다. 이러한 논쟁 중에도 청은 군사 수를 계속해서 늘리며 조선의 목을 더욱 조여온다. “적이 또 군대를 증강시켰는데, 그 수가 매우 많습니다. 한 조각 고립된 성의 형세가 이미 위급하게 되었으니…(인조실록33권, 인조 14년 12월 17일)”