500여년 간 지속된 조선왕조는 끊임없는 대립과 갈등을 극복하며 그 명맥을 이어갔다. 대표적인 태평성대의 시기로 꼽히는 영·정조 시대 조차 왕권을 둘러싼 비극과 위협은 실재(實在)하는 것이었다. 특히 정조는 아버지 사도세자의 죽음 이후, 할아버지(영조) 마저 세상을 떠나면서 ‘역적의 아들’이라는 꼬리표와 함께 정통성 시비를 겪어야 했다. 영화 ‘역린’은 바로 정조의 즉위 초기, 세력간의 갈등 속에서 잉태된 ‘정조 시해 미수 사건’, ‘정유역변(丁酉逆變)’을 모티브로 하고 있다.

1776년 영조가 세상을 떠나고 그의 손자 이산이 스물다섯 젊은 나이로 조선의 제22대 국왕(정조)에 즉위한다. 당시 조정은 수십 년간 권력을 장악해 온 노론 세력이 여전히 득세하고 있는 상황이었고, 그의 즉위를 반대하는 분위기는 시나브로 퍼져있었다. 영조 말년, 일부 신하들은 정조를 세자로 인정하지 않는 듯한 모습을 대놓고 드러내기도 했다. 가장 대표적인 인물이 정조의 대리청정을 반대하며, 정사를 좌지우지한 홍인한(1722~1776)이다. 영화의 도입부에 나오는 실록의 기록이 바로 홍인한이 영조의 면전에서 한 말이다. “동궁은 노론이나 소론을 알 필요가 없으며, 이조 판서이나 병조 판서를 알 필요도 없습니다. 조정의 일에 이르러서는 더욱이 알 필요가 없습니다.(영조실록125권, 영조 51년 11월 20일)” 사람을 구분할 수 없을 정도로 쇠약해진 영조는 자신의 손자를 인정하지 않고 무시하는 신하의 말을 듣고는 “나의 사업(事業)을 장차 나의 손자에게 전할 수 없다는 말인가”라며 한참동안을 흐느껴 울었다고 실록은 전하고 있다.

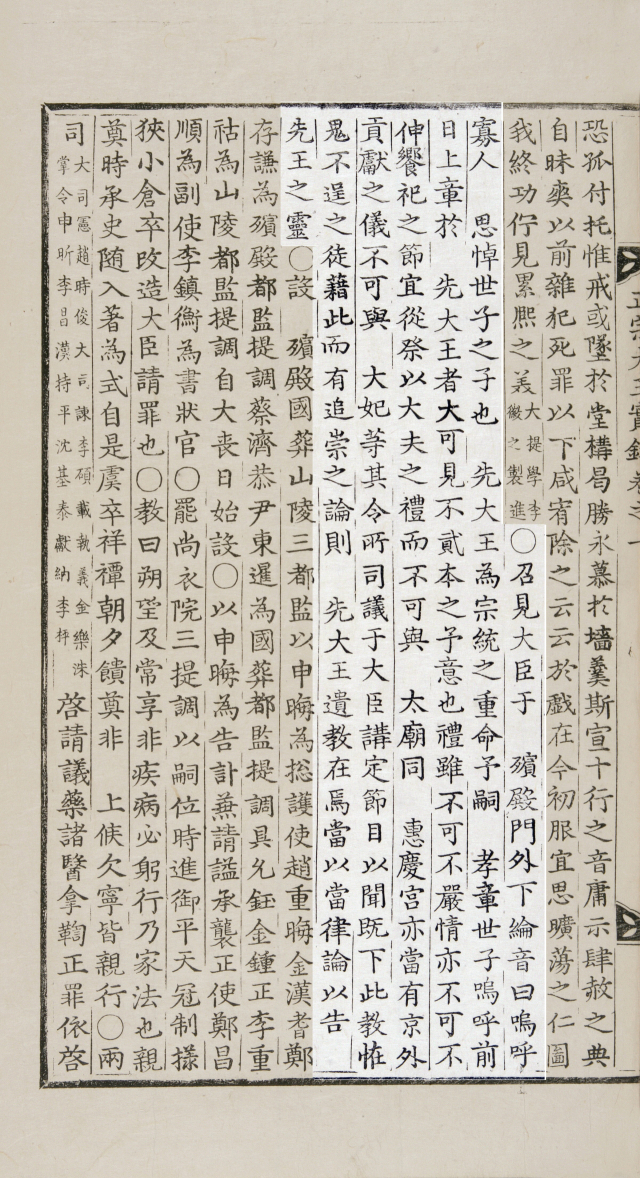

왕이 된 정조의 취임 일성은 그야말로 신하들의 간담을 서늘케 하는 것이었다. 즉위하던 그날, 정조는 다음과 같이 말했다고 실록은 적고 있다. “아! 과인은 사도 세자(思悼世子)의 아들이다. 선대왕(영조)께서는 종통(宗統)의 중대함을 헤아리시어, 나로 하여금 효장세자의 뒤를 잇게 하셨다. (정조실록1권, 정조 즉위년 3월 10일·사진)” “죄인의 아들은 왕이 될 수 없다”는 여론을 만들고 있는 노론 벽파 세력 앞에서 자신이 사도세자의 아들이라는 점을 다시금 선언하며 전하는 서슬퍼런 경고였다. 동시에 할아버지(영조)가 자신을 요절한 큰아버지(효장세자·1719~1728)의 양자로 입적시킨 사실을 새롭게 환기 시키며, 시중에 떠돌고 있는 정통성 시비를 일축시켜 버린 것이다. 이처럼 정조가 자신의 혈통을 공개적으로 천명함으로써, 수세적이기만 했던 사도세자 죽음을 둘러싼 서사의 주도권을 선제적으로 장악할 수 있게 됐다.

이는 자신의 왕위 계승이 타협의 결과가 아니라, 비극적인 사건의 희생자인 사도세자의 정당한 후계자로서 이루어졌음을 만천하에 드러내는 것이었다. 특히 ‘역적의 아들’이라는 노론 벽파의 폄훼를 정면으로 돌파하여 그들의 주장을 무력화시키고, 사도세자를 동정하거나 노론의 지배에 불만을 품었던 세력의 지지를 결집하려는 의도도 담겨 있었다. 이러한 단호한 태도는 그의 통치 전반에 걸쳐 옳고 그름을 명확히 가리는 ‘준론탕평(峻論蕩平)’ 정책 기조를 예고하는 것이기도 했다. 노론 벽파에 대한 피바람은 한차례 불어 닥쳤지만, 그들의 뿌리는 여전히 강하고 견고했다. 자연스레 노론 세력 안에서 불만은 높아졌고, 급기야 정조를 시해하려는 음모까지 싹트게 된다.