정조 암살 시도의 배후에는 노론 벽파가 자리하고 있었다. 시파가 사도세자의 죽음을 비극으로 규정하고 동정한 세력이었다면, 벽파는 그와 정반대의 위치에 섰다. 특히 벽파는 사도세자가 뒤주에 갇혀 생을 마감한 1762년의 ‘임오화변’을 주도한 핵심 세력이었다. 1776년 4월, 정조가 즉위하자 그는 즉시 자신이 ‘사도세자의 아들’임을 공언했다. 이는 벽파에게 정치적 생존을 위협하는 선전포고나 다름없었다. 사도세자의 명예 회복은 곧 임오화변 주도 세력의 책임을 재조명하는 일이었기 때문이다. 실제로 즉위 직후 정조는 벽파 핵심 인물들을 숙청했다. 그 대상은 다양했다.

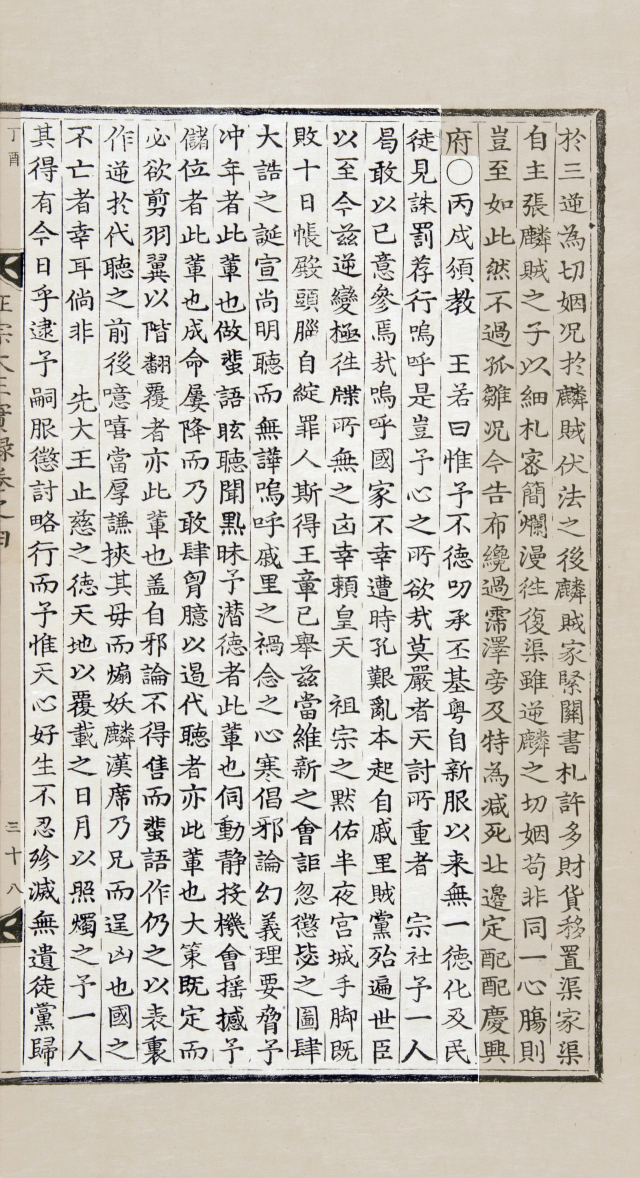

영조의 총애를 받던 화완옹주의 양자이자 세손 시절 정조를 끊임없이 모함한 정후겸, 영조와 사도세자 사이를 이간질한 후궁 숙의 문씨와 오빠 문성국, 세손의 대리청정을 완강히 반대한 홍인한 등이 포함됐다. 정조실록은 이들의 행위를 엄중히 기록하고 있다. “정후겸은 곧 화완옹주의 양아들인데…당여를 배치해 놓고 권세를 농간하고 국법을 멸시하여 온 세상을 교란시키는 짓…”(정조실록 1권, 즉위년 3월 25일). 또 문성국에 대해서는 “낙선당의 화재도 문성국에게서 빌미한 것이고 금정의 변도 문성국에게서 연유한 것이었으니, 통탄스럽고도 통탄스럽다”(정조실록 1권, 즉위년 5월 13일)라고 적었다. 이는 단순한 인사 개편이 아니라, 즉위와 동시에 시작된 벽파 세력 해체 작업이었다. 이러한 정치적 긴장 속에서 벽파는 ‘대체 가능한 군주’ 카드로 은전군 이찬(1759~1778)을 염두에 두었다. 그는 사도세자의 다섯째 아들로 정조의 이복동생이었다. 은전군의 어머니 경빈 박씨는 사도세자의 노여움을 사 죽임을 당했고, 아버지 마저 세상을 떠나면서 어린 나이에 부모를 모두 잃는 비극을 겪었다. 정조는 이러한 이복동생의 불우한 처지를 측은히 여겨, 직접 자(字)를 ‘연재(憐哉·가련하도다)’라 지어줄 만큼 특별히 대우했다. 그러나 벽파가 은전군을 차기 군주로 추대하려는 움직임이 드러나자 상황은 달라졌다. 정조에게 은전군은 더 이상 단순히 연민의 대상이 아니었다. 정치적 위협이자 반정의 명분이 될 수 있는 존재였다.

왕권을 안정시키기 위해서는, 심지어 혈육을 희생시키는 결단마저 불가피했다. 정조실록은 이 결정의 무게를 이렇게 전한다. “아! 내가 이에 있어서 또한 차마 말할 수 없는 바가 있다…어찌 내 자신이 이런 일을 당할 줄 생각이나 했겠는가?…이찬은 자진하도록 하였다”(정조실록 4권, 1년 9월 24일). 은전군의 죽음은 왕권 수호와 혈육의 비극이 교차한 순간이었다. 결국, 정조 시해 음모 사건은 하루아침의 돌발이 아니었다. 임오화변 이후 15여 년간 누적된 정치·세력 갈등, 시파와 벽파의 첨예한 대립, 숙청과 반격이 얽히면서 예고된 결과였다. 영화 역린은 이 복잡한 정치 역학을 극적 장치로 압축한다. 실제 역사에서 조직적인 ‘살수 집단’은 존재하지 않았으나, 영화는 벽파의 의지를 상징적으로 구현하기 위해 암살조직 우두머리 ‘광백’(조재현 분)을 등장시킨다. 광백은 권력 유지를 위해 수단을 가리지 않는 세력의 냉혹함을 형상화한 인물이다. 현실에서는 암살 시도가 개별 인물이나 비공식적 모의에 머물렀지만, 영화는 이를 집단적·조직적 위협으로 시각화하여 긴장감을 배가시킨다. 이 설정은 역사적 사실과 허구의 경계에서, 정치 갈등의 본질을 드러내는 상징적 장치로 기능한다.