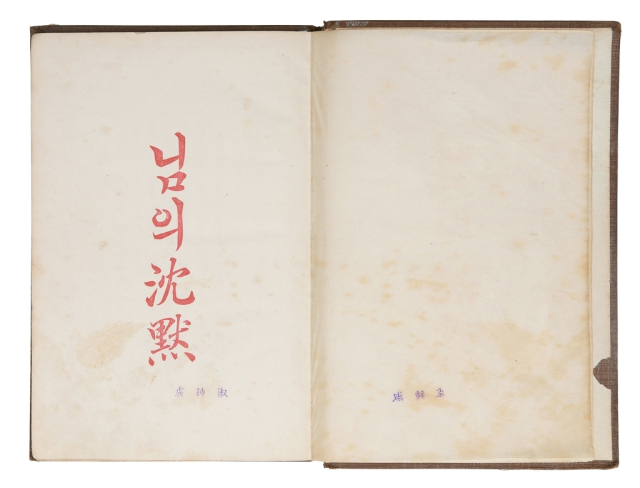

올해는 독립운동가이자 시인 만해 한용운(1879~1944)이 설악산 백담사에서 시집 ‘님의 침묵’을 탈고한 지 100주년이 되는 해이다. 일제 강점기라는 민족사 최대 고난기 속에서 민족의식, 불교사상, 문학의 형식까지 아우르며 탄생한 이 시집은 한국 근대문학사에서 가장 상징적인 작품으로 평가 받고 있다. 강원일보는 ‘님의 침묵’에 담긴 문학적, 사상적 의의를 되새기기 위한 기획을 3회에 걸쳐 싣는다.

①독립의 불꽃으로 피어난 ‘님의 침묵’

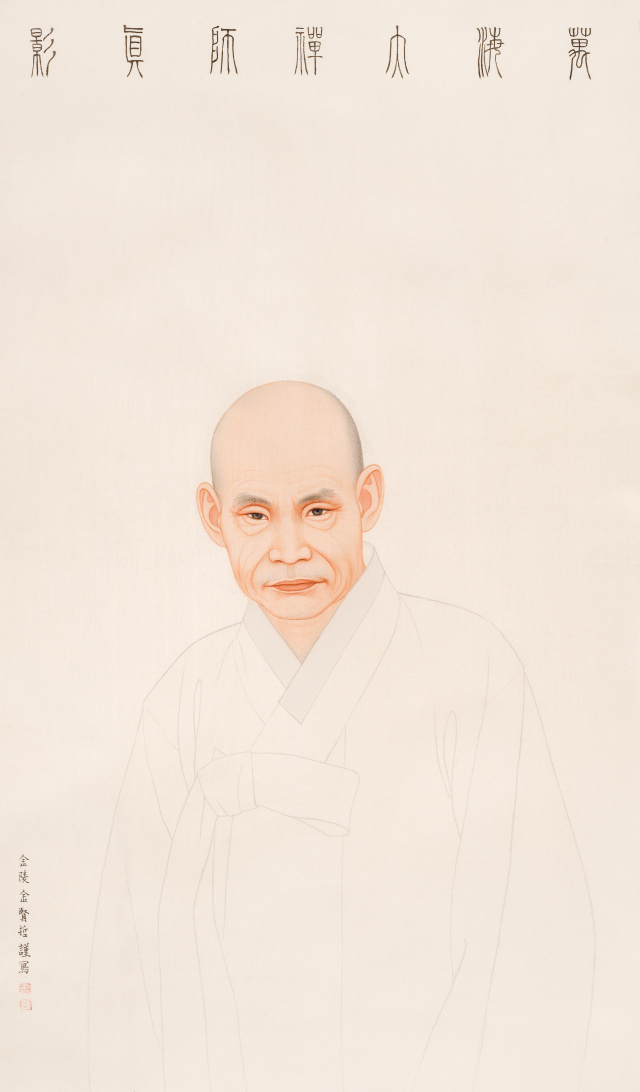

1879년 충남 홍성에서 태어난 만해 선생은 어린시절 동학농민운동의 함성과 의병들의 죽음을 두 눈으로 지켜보며 현실에 순응하며 사는 것이 얼마나 무력한 일인지 일찌감치 깨달았다. 집을 떠나 설악산 오세암으로 향했던 1896년, 불교의 길은 그에게 삶의 새로운 뿌리를 내려주었다. 이후 러시아 블라디보스토크 등을 거치며 세계의 흐름을 살핀 그는 단순한 수도자가 아닌, 시대를 꿰뚫는 구도자로 거듭났다. 1905년 설악산 백담사에서 연곡선사를 은사로 정식 출가한 그는 불교의 경전을 탐독하는 데 그치지 않고 근대 사상서를 섭렵하며 사유의 지평을 무한히 확장했다. 방대한 고려대장경을 독파한 끝에 1914년 펴낸 ‘불교대전’은 경전의 대중화를 위한 첫 결실이었다. 그에게 불교는 단순한 종교가 아니라 철학이었고, 미래 문명을 이끌어갈 원동력이었다.

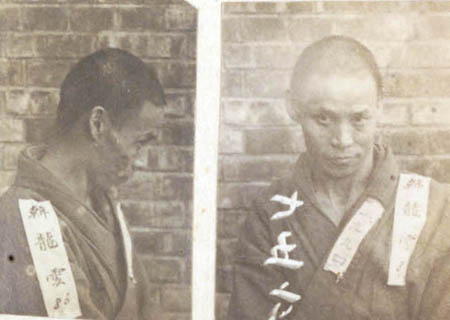

만해는 현실과 동떨어진 불교계를 통렬히 질타하며 개혁의 칼날을 세웠다. 일본이 주창한 한일불교동맹을 단호히 거부했고, 산중에 묻혀 있던 불교를 민중의 삶 속으로 끌어내리기 위해 노력했다. 1919년, 그는 마침내 역사의 소용돌이 한복판에 몸을 던졌다. 민족대표 33인 가운데 불교계를 대표해 독립선언서에 이름을 새겼긴 그는 공약삼장을 통해 우리의 독립운동이 인류 보편의 가치인 정의와 인도주의에 기반한 정당한 요구임을 강조했다. 탑골공원에서의 선언 이후 곧장 일제에 의해 연행됐지만, 그의 의지는 꺾이지 않았다. 옥중에서 ‘조선독립의 서’를 집필해 항일의 목소리를 상하이 임정까지 울려 퍼지게 했고, 출옥 후에도 신간회 활동과 강연으로 광복의 길을 향해 묵묵히 걸어갔다.

치열한 투쟁의 나날 속에서도 그는 시를 쓰는 것으로 독립의 의지를 불태웠다. 1925년 8월 인제 백담사에서 탈고한 ‘님의 침묵’은 이듬해 세상에 나오자마자 일제에 의해 금서로 낙인찍혔지만, 첫 구절 “님은 갔습니다 아아 사랑하는 나의 님은 갔습니다”는 이미 우리 민족의 가슴을 뒤흔들어 놓았다. “날카로운 첫 키스의 추억”이라고 노래한 대목은 조국 광복에 대한 간절하고도 절망적인 그리움을 격렬하게 은유한 것이었다. ‘님’은 연인이면서 동시에 조국, 자유, 불법(佛法)이었다. 그 다층적 상징은 한국 근대문학의 새로운 지평을 열었다. 만해 한용운. 그의 삶은 승려이면서 동시에 혁명가였고, 시인이면서 철학자였다. ‘님의 침묵’은 단순한 서정이 아닌, 꺾이지 않는 민족 정신의 노래였다.