“강원도는 내가 나지 않았지만 내면에 더 깊은 이야기를 지닌 곳이다.”

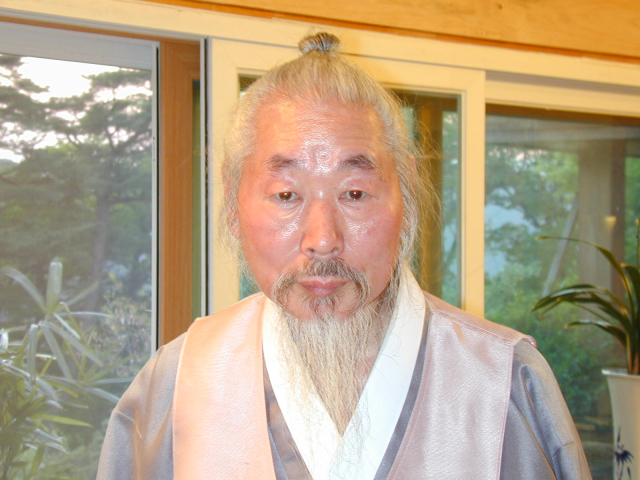

근현대 한국 서단의 최고 대가 여초(如初) 김응현 선생의 제자 황재국 강원대 명예교수와 아들 김형년 서예가가 광복 80주년을 맞아 19일 춘천을 찾았다. 여초 선생 탄생 100주년을 앞두고, 황 교수와 김 서예가는 춘천의 한 카페에서 본보와 인터뷰를 통해 여초선생의 발자취를 되새겼다.

“서예는 글을 쓰는 것이 아니라 삶의 태도”라는 김응현 선생의 철학은 제자와 가족에게 깊이 새겨져 있었다. 김형년 서예가는 “아버지의 위엄이 워낙 커서 같은 차에도 함께 오르지 못하고, 중국 유학길에 나설 때도 같은 비행기를 타지 못했다”며“평소 과묵하셨지만 꼭 필요한 말만 건네셨고, 그 한마디 한마디가 무언의 가르침으로 다가왔다”고 회상했다.

황재국 강원대 명예교수 역시 “학창시절 붓을 잡는 자세가 흐트러지면 바로 꾸짖으시고 전화를 받는 작은 태도까지도 지적하실 정도로 철저히 지도하셨다”며 “그 모든 가르침이 결국 학문과 예술에 대한 진지한 태도를 길러주기 위한 것”이라고 설명했다.

강단 있는 기개를 보여준 일화도 전했다. 여초 선생은 1970년대 일본에서 3·1절을 맞아 열린 국제서도연맹 초청 개인전에 참석해 ‘거북선’과 ‘청자’ 담배를 들고 일본 관계자들에게 “이것이 무엇인지 아느냐”고 물으며 민족의 정신을 드러냈다. 이 일화는 광복 80주년을 맞는 현재에 서예를 넘어 민족적 정체성을 예술로 구현한 상징적인 순간으로 남아 있다.

여초 선생은 1982년 강원일보 제호를 썼으며 여초 선생이 쓴 제호는 지금도 사용하고 있다. 또 본보 창간 59주년을 기념하는 휘호를 남겼다. 홍천 기미만세공원 충모비, 다락방 현판 등을 남기며 광복의 정신과 민족적 자긍심을 예술로 새겨왔다. 특히 일제강점기 순사를 피해 몸을 숨기던 다락방에 남긴 글씨는 광복 80주년을 맞은 오늘날 예술을 통한 저항과 기억의 상징으로 기억되고 있다.