조선시대에는 어진(御眞·왕의 얼굴을 그린 초상화)을 그리고 특정 장소에 봉안하는 일을 국가적인 사업으로 여겨, 별도의 도감(都監·임시로 설치하던 관아)을 설치해 진행했다고 한다. 어진이 모두 완성되고 나면 어진 제작의 과정과 절차 등을 정리한 의궤를 편찬했는데, 환수된 오대산사고본 조선왕조의궤 중에는 1899년 12월부터 1900년 5월까지 태조의 영정을 모사하고 봉안하는 과정 등을 기록해 놓은 ‘영정모사도감의궤’가 포함돼 있다. 조선시대에는 나라가 어려움에 처했을 때, 진전(眞殿·궁궐에서 왕이나 왕비의 초상화를 모시고 차례를 지내던 건물)을 재정비하고 어진을 새롭게 제작해 봉안하는데 노력을 기울였다. 특히 조선의 개국 시조인 태조 어진의 경우 조선왕실의 정통성과 권위를 상징하는 것으로 여겨져 특별한 의미를 가졌다고 한다. 1897년 대한제국 선포 후 고종은 경운궁에 선원전을 새롭게 건립하고, 경복궁 선원전에 봉안돼 있던 역대 국왕들의 어진들을 모셔왔다. 하지만 경복궁 선원전에는 태조 어진이 없었기 때문에, 함경북도 영흥 준원전에 있던 태조 어진을 경운궁 흥덕전으로 모셔 와 20여일에 걸쳐 모사 작업을 진행해 새롭게 봉안하게 했다.

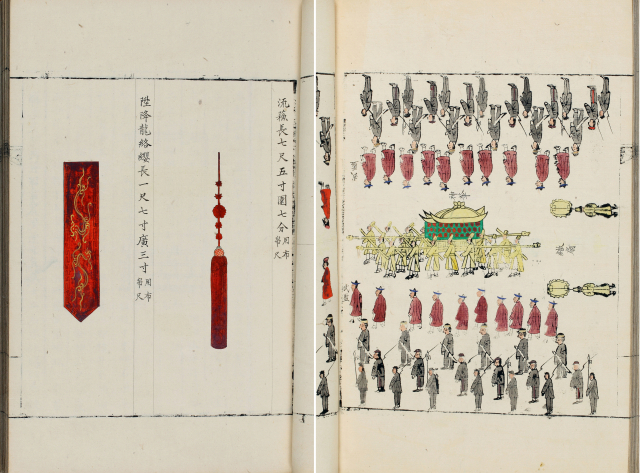

의궤에는 도감 관원과 주관 화사로 임명된 조석진, 채용신 등 화원 명단, 품목 및 비용, 의식 절차와 화원들의 시상 내역 등의 정보가 포함돼 있다. 도설(圖說·그림을 곁들여 설명하는 책)에는 태조어진을 족자로 꾸밀 때 사용되는 장식과 어진 봉안 때 사용되는 물건 등이 그려져 있다. 반차도(班次圖·나라의 의식에 문무백관이 늘어서는 차례와 행사 장면을 그린 그림)는 새롭게 제작된 태조 어진을 봉안하기 위해 나서는 행렬의 모습을 담아내고 있다. 이때 제작돼 모셔졌던 태조의 어진은 안타깝게도 1900년 선원전에 불이나면서 다른 어진과 함께 불에 타 사라지고 만다. 이에 고종은 선원전 복원을 위한 진전중건도감과 어진제작을 관장할 영정모사도감을 다시 설치해 태조를 포함한 7조(숙종·영조·정조, 순조, 문조, 헌종)의 어진에 대한 모사를 다시 지시하는데, 이에 대한 기록들도 의궤(강화사고본 ‘영정모사도감의궤’)에 남아있다. 당시 1년만에 다시 제작된 태조의 어진은 현재 국립고궁박물관에 있고, 어진박물관에도 1872년에 조성된 태조 어진이 보관·전시되고 있다. 태조 어진은 여러 본이 제작돼 한양과 영흥, 경주, 전주, 평양, 개성 등 여러 곳에 모셔졌지만 거의 모두 소실되고, 조선시대 25명의 왕 중에서 태조와 영조, 철종의 어진 만이 전해지고 있다.

도움말=국립조선왕조실록박물관