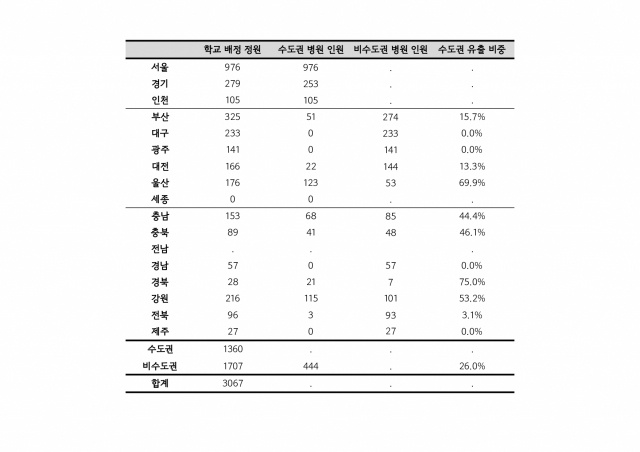

2025학년도부터 지역 의과대학 입학 정원이 늘어나지만 정작 각 지역에 전공의를 양성할 수 있는 병원이 없어 신규 의사인력의 수도권 유출 우려가 커지고 있다. 이미 매년 지역 대학에 배정된 전공의 4명 중 1명(26%)가량이 수도권으로 유출되고 있는데다가 전공의들의 수도권 선호가 계속되고 있기 때문이다. 수련환경평가본부의 '2024년도 상반기 전공의 모집 공고'자료를 토대로 각 지역별 전공의 배정 현황과 유출 규모를 분석한 결과다. 지역에서는 지역 전공의 배정 비율 상향, 전공의 배정 방식 전면 개정 등을 통해 실효적으로 지역에서 일하는 의료인력을 늘려야 한다는 의견이 나오고 있다.

■4명 중 1명 수도권행=수련환경평가본부가 전국 각 병원에 공지한 자료를 토대로 보면 2024년 전공의(레지던트 1년차) 기준 비수도권 대학에 할당된 전공의 1,707명 중 26%에 해당하는 444명이 사실상 수도권에 소재한 병원에 근무할 인력으로 배정됐다. 비수도권 각 지역에서 양성된 의사인력이 정작 근무를 시작하면서부터는 수도권 의사로 일하게 된다는 의미다. 이는 각 지역에 전공의를 양성하고 교육할 병원이 없을 뿐 아니라, 전공의가 수도권 대형병원에 집중적으로 배정되고 있기 때문이다. 지역별로 수도권으로 유출되는 전공의 수를 보면 울산 123명, 강원 115명, 충남 68명, 부산 51명, 충북 41명, 대전 22명, 경북 21명 등으로 파악됐다. 이와 같은 구조가 이어질 경우 2025학년도 의과대학 입학생이 졸업하는 2031년부터는 오히려 수도권으로의 의사인력 유출이 심화될 수있다는 지적이 나온다. 강원특별자치도에서는 이대로 2025학년도부터 지역 내 의과대학 정원이 432명으로 늘어날 경우, 지역 내 의과대학생들 중 186명은 수도권에서 수련을 받아야 할 위기에 놓였다.

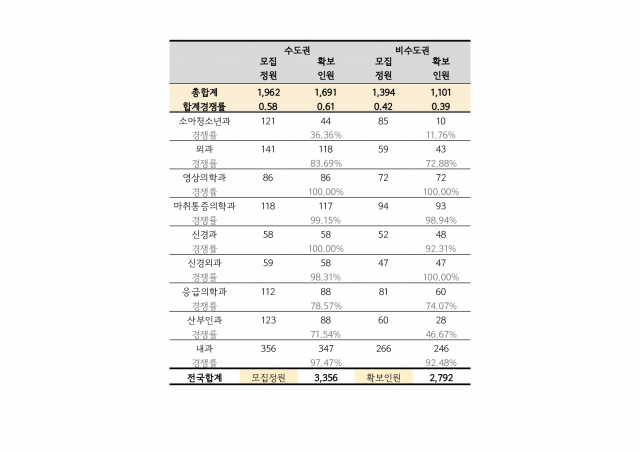

■비수도권 배정 비중 늘려도, 실제 비율은 39%뿐=정부는 지역 의료인력 문제를 해결하겠다며 2024년도부터 비수도권 전공의 정원을 늘렸음에도 실제 모집 증가로 이어지지 않은 것으로 파악, 실효적인 대책도 시급한 것으로 나타났다. 보건복지부의 ‘2024 레지던트 1년차 모집 결과’를 바탕으로 분석해 보면 당초 복지부는 비수도권 각 지역에 전공의 1,394명을 배정했으나 이 중 확보된 인력은 1,101명에 불과했다. 정부는 수도권에 58%의 전공의(레지던트 1년차)를 배정하고, 비수도권에 42%의 전공의를 배정하겠다고 공표했으나, 실제 모집 결과를 바탕으로 파악한 결과 실제 비수도권에서 일하는 전공의 비중은 39%에 불과했다. ‘필수의료’과목의 경우 수도권에 소아청소년과 전공의 44명이 확보됐으나 비수도권에 확보된 인원은 모두 10명에 불과했을 정도로 증가 효과가 미미했다. 강원특별자치도 내 대학병원에는 모집된 소아청소년과 전공의가 ‘0’명이었다.

■주소는 지역에, 교육은 서울서=일부 의과대학은 지역에 위치하고 있음에도 정작 수련과 교육을 진행하지 않아 유출의 주요 원인이 되고 있는 것으로 나타났다. 강원특별자치도에서는 2024학년도 말까지 매년 267명의 의사가 배출되지만 이 중 강원특별자치도내 대학병원에서 수련받을 수 있는 전공의(레지던트)1년차 인원수는 의과대학 정원의 절반(37.8%)수준인 101명에 불과하기 때문이다. 강원특별자치도내에서 수도권으로 유출되는 전공의 수는 매년 115명으로, 전체 의과대학 정원 267명의 43.1%수준이다. 강원 영동지방에는 가톨릭관동대가 위치하고 있으나 실제 수련은 인천에서 진행, 전문의 수련 과정에 있는 전공의를 교육할 병원이 지역 내에 '0'곳인 것으로 파악됐다. 전국적으로도 부산, 대구, 울산, 충북 등지에서 이와 같은 관행이 이어져 지역 의사 유출의 주요 원인이 되고 있다.

■전공의 할당, 배정 원점 재산정 필요=보건의료계에서는 의과대학 정원 증원과 동시에 지역 전공의 배정 비율을 원점에서 재산정하고, 지역 병원이 실제 전공의를 모집할 수 있도록 전공의 선발 방식을 원점에서 재논의해야 한다는 의견이 나오고 있다. 특히 현행 제도와 같이 학회와 병원에서 전공의 선발을 주도하는 경우 증원 이후에도 의료인력의 수도권 유출이 가속될 것이라는 전망이 나온다. 현재의 전공의 선발 방식은 전문의가 많을수록 더 많은 수의 전공의가 배정되는 구조 안에 있어, 상대적으로 전문의 인력 수가 적은 비수도권 각 지역은 전공의도 적은 수를 배정받게 될 수밖에 없기 때문이다. 의과대학 정원 증원과 동시에 지역 전공의 배정 비율을 원점에서 재산정하고, 지역 병원에 전공의 배정이 가능하도록 분배할 수 있어야 한다는 의견이 나오는 이유다.

의료민영화 저지와 무상의료 실현을 위한 운동본부는 "정부가 늘린 ‘비수도권’ 의과대학 중 상당수는 ‘무늬만 비수도권 의대’"라고 비판하고, "지금처럼 의료 체계가 시장 논리 중심으로 돌아가는 한 비수도권에 배정된다는 1,639명 중 상당수가 공백이 심각한 필수 의료과들로 진출해 공백을 메우게 될 것이라는 보장도 전혀 없다"고 말했다. 이어 "공공병원을 지역 곳곳에 확충하고 이곳에 일할 공공의사를 책임지고 양성해야 한다"고 말했다.