자연물은 아픈 사람들을 위로하는 힘이 있을까?

이 질문은 20대부터 스스로에게 묻던 질문인데 지금에야 답 할 수 있는 확신이 생겼다.

조선의 문화 르네상스 시대를 열었던 정조대왕(1752~1800)은 1788년 10월 초 단원 김홍도(1745~?), 복헌 김응환 두 화원을 관동을 비롯한 강원의 산하를 그림으로 그려 오라고 명하고 관할 수령들에게 임무 수행에 차질이 없게 하라 어명을 내린다.

당시 정조대왕은 아내와 첫 아들을 잃어 하늘이 무너져 내린 심정이었다. 정조는 어머니 혜경궁 홍씨(1735~1816)의 처소에서 일하고 있는 의빈성씨(1753~1786)를 어려서부터 눈에 담아 두었다가 3번의 청혼 끝에 결실을 맺었다. 정조는 나이 30살이 다 되어가도록 자식이 없었다. 효의왕후는 불임인데다가 정조와 사이가 좋지 않았고, 원빈 홍씨는 입궁한 지 1년 만에 죽었으며, 화빈 윤씨의 상상 임신 소식은 30개월이 되어도 감감무소식이었다. 정조는 의빈 성씨를 총애해 2차례 임신했지만 유산하고 3번째 임신 때 겨우 출산에 성공한 것이다.

어렵게 어렵게 얻은 아들, 태어난 문효세자는 눈에 넣어도 안 아플 정도로 아꼈다. 자신보다도 아낀 사랑스러운 아들은 1786년 6월6일. 22개월 만에 죽음을 맞았다. 또 의빈 성씨도 그해 10월24일 33년의 생을 마감했다. 정조에게 닥친 불행은 구선복이라는 무신의 독살로 밝혀진다. 아들과 아내를 잃은 정조는 상실감은 인간이 감내하기 어려운 정도로 상상하기 힘겨울 정도다. 하늘이 무너져 내려 어둠이 온 세상을 휘감고 있을 즈음 왕은 강원의 자연을 보며 위안을 얻고자 두 명의 화원을 시켜 그림을 그려오라는 어명을 내린다.

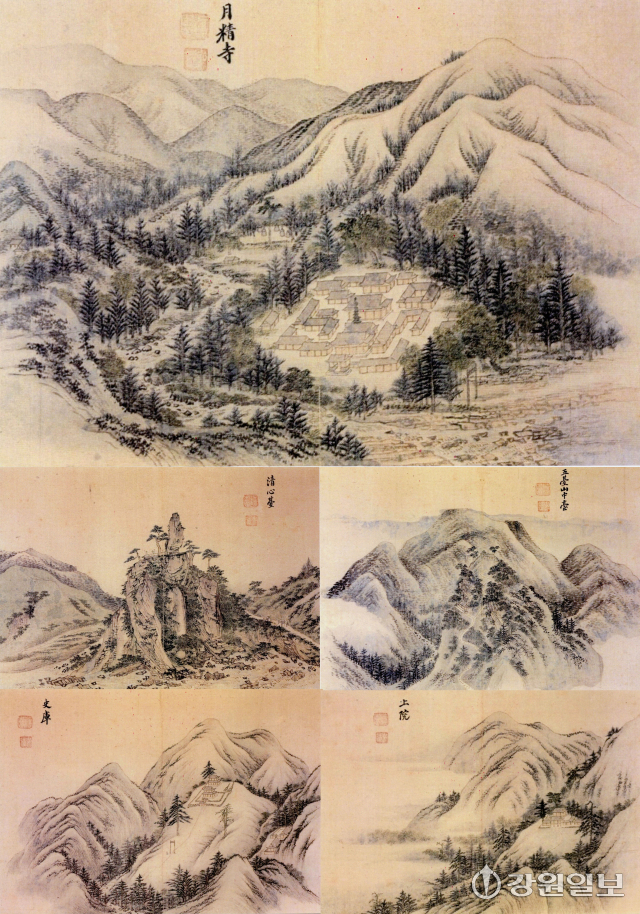

두 화원이 그린 100여점의 그림은 지금도 전해져 강원도 자연 속에 스며있는 치유와 위로를 주고 있다. 평창지역은 김홍도가 금강사군첩 안에 진부 청심대, 월정사, 오대산 사고, 중대, 상원사가 있다. 그림 속엔 건물들과 주변에 서 있는 소나무 전나무 바위 등 자연들이 자세히 정감 있게 그려져 있다.

소나무는 왕실에서부터 서민에 이르기까지 모두가 선호했던 나무다. 우리나라 산천에는 소나무가 많이 자생해 목재와 꽃가루, 열매, 껍질까지 여러 용도로 활용되어 왔다. 메마르고 척박한 땅에서도 잘 자라는 소나무는 바위틈이나 절벽 위 등에도 뿌리를 내리며 자라기에 억척스러움, 끈기, 근성, 생명력을 보여준다. 우리나라 사람들은 소나무로 지은 집에서 태어나며 푸른 솔가지를 금줄에 꽂아 생명의 탄생을 알렸고, 소나무 열매, 껍질을 먹고 살다가 죽으면 소나무 관에 담겨 소나무가 자라는 묘역에 묻혔다. 그래서 소나무는 ‘요람에서 무덤까지’ 우리 민족과 공존하는 나무로 알려져 왔다. 왕실에서도 소나무는 관재(棺材)로, 궁궐 건축의 자재로, 능침 주변의 도래솔 등 여러 용도로 활용되어 소나무를 보호하는 것이 나라의 중요한 산림 정책이었다.

또한 소나무는 우리 문화 속에서도 사랑을 받아왔다. 회화, 도자기, 금속공예품, 목공예품 등에서 주된 소재와 장식 문양으로 등장한다. ‘옛 그림 속 소나무는 당시 사람들의 생각으로 들어가는 창구가 되기도 한다. 그림을 꼼꼼히 살펴보는 것은 선조들의 소나무를 향한 마음을 읽는 기회가 된다.

소나무가 아름다운 평창에도 황장금표가 있다. 평창군 비탄면 평안리 봉산동표다. 평창군 미탄면 평안리 이무기굴을 네비게이션에 찍으면 쉽게 찾아간다. 조선 후기에 세워진 금산표석이다. 표석에는 “封山東界(봉산동계)” 4자가 새겨져 있다. 현 위치에서 동북 방향의 일대를 경계로 하는 소나무는 함부로 벨 수 없는 구역임을 보여준다.

봉표 발견당시에는 개인 집 화단에 놓여 있었으나 당시 집주인이 원래 지점을 알고 있어 원 지점과 근사한 곳에 비석 상태로 세웠다.