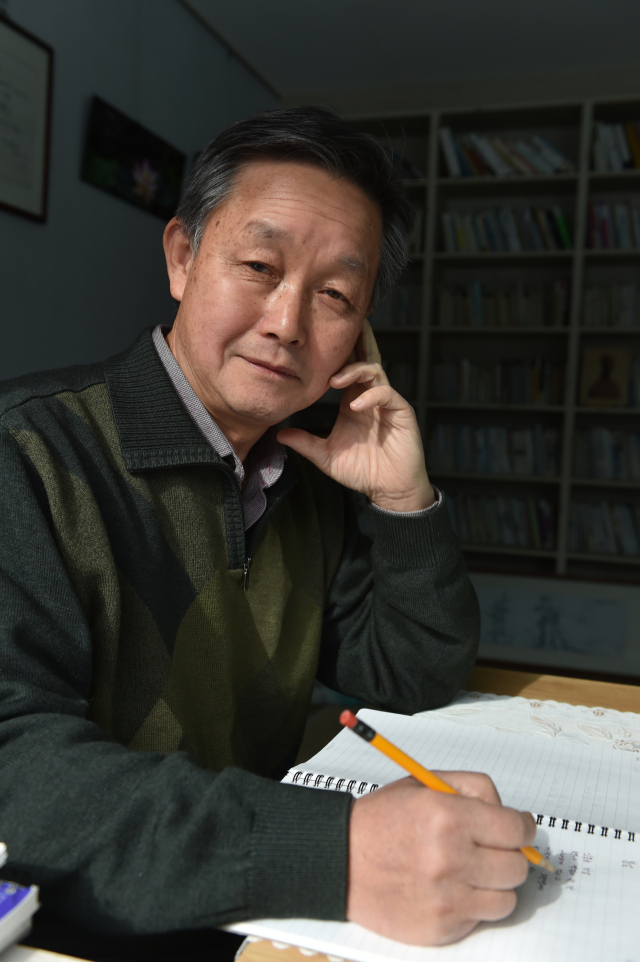

사랑은 자연을 닮는다. 피고 지며, 흘러가며, 낙엽처럼 쌓였다가 또 바람처럼 사라진다. 조성림 시인의 새 시집 ‘사랑 없이 어찌 모과나무에 모과꽃이 피랴’는 그 자연의 형상과 감정을 시의 언어로 정제한 한 권의 풍경이다. 제목에 드러나듯, 이 시집은 모과꽃이 피기까지의 긴 기다림과 내면의 온기를 담고 있다. “내 몸 위에서 꽃이 폈고 또 내 몸 위에서 새가 울었다”는 시인의 말처럼, 시집의 모든 시들은 그가 직접 겪고 마주했던 생의 순간들이며, 한 줄 한 줄이 몸을 통과해 탄생한 것이다. 장마 속 무너진 나무를 바라보는 눈(묵시), 향기로운 봄의 기척에 설레는 마음(예감), 그리고 바람처럼 스쳐간 젊은 노숙인의 실루엣(눈사람)까지, 시인은 기억의 파편들을 시로 직조해 낸다. ‘바다가 보이는 집’은 유년 시절과 어머니의 부재를 교차시킨다. 빈집을 닦아가며 되살아나는 어머니의 수평선 같은 목소리는, 시인의 가슴 안에 가득 차오른 ‘엄마의 바다’로 변모한다. 집이라는 물리적 공간이, 시간과 감정의 집적체로 탈바꿈하는 순간이다. 시집 곳곳에서 반복적으로 등장하는 테마는 ‘빛과 그림자’, ‘존재와 부재’, 그리고 ‘자연과 시간’이다. ‘꽃살문’에서는 산사의 문살에 새겨진 연꽃과 모란, 국화의 문양 속에서 생의 고요한 해탈을 읽어낸다.

단청을 벗은 문살처럼, 시인의 언어 또한 민무늬처럼 덤덤하지만 찬란하다. 또한 이 시집은 강원도의 지역성과 자연성을 은근히 내포하고 있다. ‘양구 백자박물관’이나 ‘금강’, ‘아우라지에서’와 같은 시편들은 작고 소박한 공간을 무한한 상상의 거울로 삼는다. 예컨대, 백자의 창백한 표면에 스며든 달빛은 시인의 마음이자, 우리 모두가 닿고자 했던 ‘은하수의 건너편’이다. 조성림의 시는 난해하지 않다. 그러나 단순하지도 않다. 그의 시는 늘 ‘길 위에 있는 사람들의 언어’다. ‘첫사랑’에서는 청명한 봄날 강가에 앉아 시를 짓던 두 연인의 장면이, ‘배꽃’에서는 시를 습작하던 젊은 날의 흔들림이, 그리고 ‘밤기차’에서는 어떤 이별의 소묘가, 마치 우리 삶의 단면처럼 스며든다. 시집은 사랑에 대해, 상실에 대해, 자연과 인간의 온도차에 대해 사유하게 만든다. 그리고 그 안의 모과꽃은 고요하지만 뜨겁게 피어나 있다. 달아실 刊. 128쪽. 1만1,000원.