서울 국립중앙박물관 야외정원에 서 있는 ‘원주 탑’ 대부분은 1915년 경복궁에서 열린 ‘시정 5년 조선물산공진회(이하 공진회)’ 전시를 위해 옮겨진다. 이들 탑들은 일제의 치밀한 계획을 통해 선발된 것들이었다. 일제는 한일강제병합(1910년) 이전부터 도쿄제국대교수 세키노 타다시를 내세워 ‘고적조사(古蹟調査)’라는 이름으로 우리 문화재에 대한 조사를 수행했다. 강원도의 경우 1912년 가을 춘천 조사(10월8~9일)를 시작으로 한달여 간 진행됐는데, 하루나 이틀 정도의 시간이 소요된 다른 지역들과 달리 원주는 이례적으로 꼬박 일주일(11월8~14일)을 조사에 몰두했다.

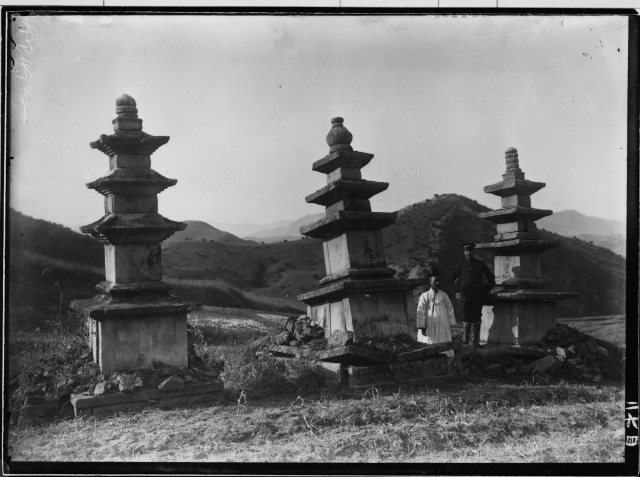

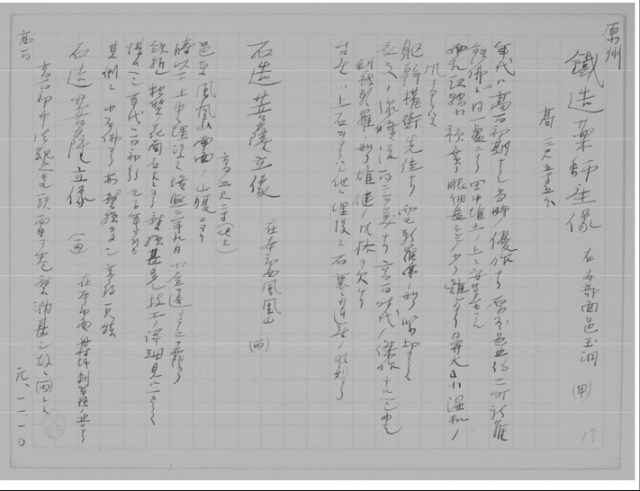

당시 조사단에 참여한 야쓰이 세이이쓰가 남긴 비망록, ‘조선통신(朝鮮通信)’에 따르면 “원주읍 부근에는 신라 말기의 철불, 석불, 석탑 등이 여기저기 있어, 경주도 맨발로 도망갈 정도” 라고 표현했을 만큼, 방치된 문화재가 가득했다. 단일 지역에서 가장 길게 체류한 세키노 조사단의 일정은 결코 우연이 아니었다. 원주는 고려시대 국사급 고승들이 머문 불교의 수도였기 때문이다. 지광국사의 법천사, 진공대사의 흥법사, 원공국사의 거돈사에 이르기까지 돌 하나, 탑 하나에 왕권과 교단의 정수가 담긴 도시였다는 뜻이다. 세키노 조사단은 원주를 경주에 비견되는 역사문화도시라고 미리 판단하고 있었다는 정황은 여러군데서 확인할 수 있다. 이미 1년전인 1911년 서울로 반출돼 명동에 있던 ‘원주 법천사지 지광국사현묘탑’에 대한 사진자료까지 꼼꼼하게 남겨놓고, 공진회 대표 전시물로 활용한데서 알 수 있다. 세키노는 원주에서만 무려 47장의 필드카드를 작성한다.

강원도 전체 조사 필드카드 가운데 가장 높은 비중이었다. 그의 기록은 단순한 유물 목록이 아닌, 식민권력이 조선의 정신적 근거지를 어떻게 파악하고 분류했는지를 보여주는 ‘문화재 약탈의 설계서’였다. 필드카드에는 각 문화재의 높이와 형태, 균열 상태, 조각 기법은 물론, 향후 반출 가능성까지 점쳐볼 수 있는 자세한 기록들이 담겨 있었다. 여기에 원주가 교통의 요지라는 점까지 더해지면서 원주 탑의 서울 유출이 손쉽게 진행됐을 것으로 보인다. 국회 문화체육관광위원회 간사를 맡고 있는 박정하(원주갑) 의원은 “오래된 문화재는 혼을 담고 있다. 혼을 되찾는 일은 시간이 얼마나 걸려도 외면해서는 안된다”며 “국회 차원에서 무단 반출된 문화재가 귀향할 수 있도록 관심을 기울이고, 정부 설득에도 적극 매진할 것”이라고 강조했다.

오석기·허남윤기자

한림대 미디어스쿨=박근영·강세진·임미영·홍지윤

※ ‘AI 저널리즘 리빙랩’ 프로젝트의 온라인 컨텐츠는 QR코드 또는 강원일보 홈페이지(www.kwnews.co.kr)로 접속.