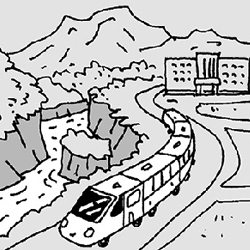

철원 땅에 바람이 분다. 무궤도열차라는 이름의 바퀴가 깔아놓은 새로운 길 위에서 철원의 역사가 달린다. 태봉국 궁예왕, 그의 이름이 붙은 ‘태봉열차’는 이제 관광의 문을 두드린다. 9월 정식 운행을 앞두고 8월 시범 운행을 시작한다니, 낯선 호기심이 피어난다. 길은 언제나 변화를 부른다. 길이 없는 땅에 길을 내고, 사람을 부르고, 이야기를 싣는다. 철원이 택한 길은 선로 없는 열차, 그러나 그 위에 실리는 건 단순한 관광객이 아니라 ‘정체성’이라는 이름의 짐이다. ▼궁예의 이름을 빌려온 건 겉으로 드러나는 상징이 아니다. 그는 천년 전 강을 건너 왕국을 꿈꿨던 사내였다. 그 꿈은 허망하게 흩어졌지만 이름만은 남았다. 그 이름이 이제 무궤도열차에 새겨져 달린다. 아이러니 아닌가. 땅을 지키려다 무너진 왕의 이름이 이제 땅을 살리려는 산업의 깃발이 된 것을 보면 떠오르는 고사가 있다. ‘토사구팽(土砂拘烹)’. 때가 지나면 버려지는 게 세상의 이치라는 씁쓸한 뜻이지만, 철원은 거꾸로 읽는다. 잊힌 왕을 다시 불러내 관광의 동력으로 삼겠다는 발상의 전환이다. ▼그러나 태봉열차가 진짜로 궁예의 이름값을 하려면 ‘길’ 이상의 것을 담아야 한다. 단순히 A에서 B로 이동하는 수단이라면 승객은 오래 머물지 않는다. 태봉국역사공원과 철원역사문화공원, 그 사이를 잇는 건 시간의 강이다. 그 강 위에서 승객에게 질문을 던져야 한다. 궁예는 왜 이 땅에서 왕을 꿈꿨는가. 그리고 왜 무너졌는가. 그 답을 찾는 과정이 관광의 깊이다. ▼철원의 도전은 아직 시작일 뿐이다. 연간 10만명이라는 숫자는 달콤한 약속이지만, 관광의 본질은 숫자가 아니라 체류다. 태봉열차가 이 땅의 역사와 문화를 살려내는 매개가 될지, 아니면 잠깐의 이벤트로 스쳐갈지는 앞으로의 운영이 답한다. 길을 낸다고 해 반드시 사람이 오는 건 아니다. ‘길이 있어야 걸음이 있다’는 말이 있지만, 더 중요한 건 그 길에 이야기가 있어야 한다는 사실이다. 태봉열차가 실어야 할 가장 큰 짐은 바로 그것이다.