빛은 언제나 드러남의 언어였을까. 서양화가 박진흥의 작품은 이 불변의 명제를 조용히 거스른다. 오는 22일까지 서울시 성북구 알레(Alle)갤러리에서 열리는 박진흥 초대전 ‘빛으로 가리워진 빛;광휘로부터 태어난 그림자들’은 ‘빛’을 이야기하지만 그 자체로 더 깊은 어둠과 맞닿아 있다. 광휘(光輝·환하고 아름답게 눈이 부심)가 그림자를 낳는 아이러니를 얘기하고 있는 것이다.

박진흥은 올해로 타계 60주기를 맞은 양구출신 국민화가 박수근(1914~1965)화백의 손자다. 그의 이름이 처음 알려질 때부터 자연스레 따라붙은 수식이기도 하다. 각 작품들이 나목(裸木)을 품고는 있지만 박진흥은 이번 전시에서 조부의 작품세계와는 다른 차원의 ‘심리적 풍경’을 창조하며 자신만의 색을 명확하게 드러낸다. 그것은 묵직한 혈연의 그림자를 넘어서 빛이라는 낯선 세계로 진입하는 미학적 자율의 선언이기도 하다.

박진흥은 오랫동안 어둠과 그림자의 세계에 집중해온 작가다. 정신분석학자 융이 말한 ‘그림자’ 개념에 기대어, 마음속 깊은 곳의 무의식과 감정을 담아왔다. ‘쉼’과 ‘명상’을 주제로 한 지난 작업에서는 정적인 고요함과 내면의 침잠을 그려냈다. 하지만 이번 전시에서 그는 익숙했던 어둠을 잠시 내려놓고, 생경한 빛을 향해 걸어간다. 그렇다고 해서 이 빛이 따뜻한 희망이나 구원의 상징인 것은 아니다. 오히려 빛은 또 다른 무언가를 가리거나 숨기는 다층적인 존재로 등장한다.

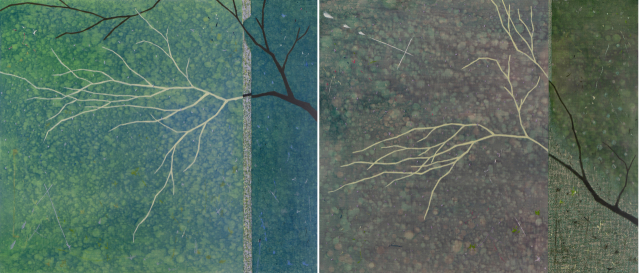

전시장에 걸린 작품은 모두 20여 점에 달한다. 이전까지는 짙은 색감과 질감으로 마음속 어둠을 표현했다면, 이번엔 화면 위로 떨어지는 작은 빛방울과 여백의 흔들림이 중심이 된다. 하지만 그 빛은 눈부시거나 환하지 않다. 오히려 가늘고 낯설며, 마치 어떤 중요한 선택의 순간처럼 화면 위에 맺혀 있다.

전시 제목 ‘빛으로 가리워진 빛’은 그 자체로 역설이다. 빛이 또 다른 빛을 가린다는 표현은, “무언가를 비추고 드러내는” 빛의 역할과 반대다. 작품 속에서 겹쳐진 나무 그림자와 여러 층의 색은 ‘존재와 부재’, ‘드러남과 숨겨짐’이 동시에 작동하는 장면을 만들어낸다. 작가는 이 과정을 통해 빛의 의미를 다시 묻고 있다.

이번 전시를 ‘무의식의 미학이자 빛의 현상학’이라고 평가한 엄선미(전 박수근미술관장) 평론가는 “하나의 빛이 다른 빛을 가릴 때, 우리는 단순한 차폐가 아니라 새로운 차원의 가시성을 목격한다”며, “이는 의식의 표층 아래 무의식이 작동하는 방식과 유사하다”고 밝혔다.