◇당선소감

오지 않을 것만 같은 순간이 섬광같이 찾아오면 현실감을 잃어버리는 걸까요. 빛의 잔상이 사라진 후에야 실제를 감각 할 수 있을까요. 빠르게 뛰는 심장만을 느끼며 전화를 끊고 멍한 상태로 한참을 있었습니다.

행복한 순간에도 불안 요소를 찾는 것이 오랜 습성이어서 당선 소식을 쉽게 주변에 알리지 못했습니다. 소설 앓이를 같이해온 동지들에게도 하루 묵혀 전했습니다. 섬세함과 열정으로 지도해주신 신승철 교수님, 동고동락한 문우님들 감사합니다. 당연히 여러분 덕분입니다. 방향 모르고 구르던 돌멩이 하나, 이정표 앞에 놓아주신 심사위원님들께도 진심으로 감사드립니다.

직장 버리고 식탁 의자에 고착되어 밤낮 키보드를 두드리는 짝을 애틋하게 바라봐준 희범 씨 고마워, 사랑해. 나의 심장 채윤, 유찬 사랑한다. 나의 근원 엄마 아빠, 시부모님을 비롯한 모든 가족, 셀 자매님들 고맙고 사랑합니다. 소중한 사람들 주신 하나님 감사합니다.

생각은 많고 행동은 더디며 흐르기보다는 머무는 게으름으로 소설을 쓸 수 있었던 것 같습니다. 이제 와 고백하지만, 제 글쓰기는 언니에게서 비롯되었습니다. 여섯 살 많은 언니의 책상 위에 꽂혀있던 낡은 책들, 이불을 뒤집어쓰고 같이 듣던 밤의 디스크 쇼, 검푸른 새벽 창틀에 앉아 아직 자고 있을 까치를 부르던 언니의 희미한 목소리. 어린 여동생은 열여덟 살 언니의 슬픈 옆모습을 그렇게 간직해 왔습니다. 어떻게 글을 쓰지 않을 수 있을까요. (언니, 당황하지 마, 정말이야.)

가능하다면 작고 희미한 것들에 관해 쓰고 싶습니다. 혹은 묵음 처리된 것들을요. 세상은 너무 크고 분명하며 시끄럽잖아요. 계속 쓰는 게으름으로 머물겠습니다.

△오혜(55)

△전남 목포 출신

△ 가정주부(전 에너지 공기업 근무)

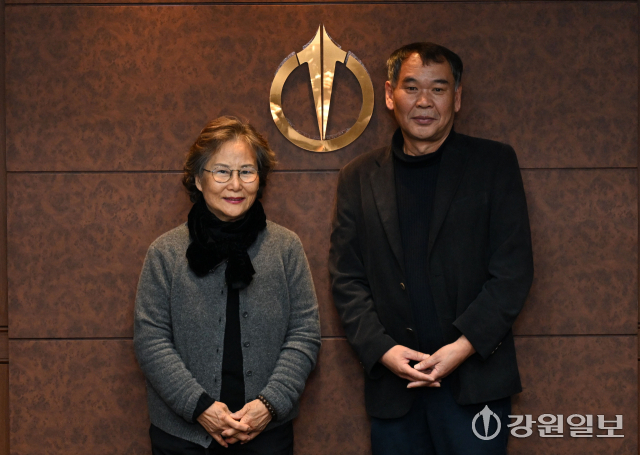

◇심사평

심사평을 쓰는 일은 고통스러운 일이다. 당선작에 대해선 축하의 말을 보낼 수 있지만 낙선작들을 생각하면 마음이 혹한의 겨울과 다름없어지기 때문이다. 심사위원들 역시 낙선의 시간을 건너왔다는 위로밖에는…… <물이 흐르는 자리>는 임신의 신선함을 후반부의 가족사와 연결한 점이 아쉬웠다. <그녀의 질문>은 ‘그녀’의 사라짐이 흥미로웠는데 ‘엄마’의 설정이 과도한 느낌이었다. <길이 된 섬>은 이 가족의 행로가 중도에 멈춘 듯했다. 더 나갔더라면 어땠을까. <엄마의 정원>은 슬픈 가족사가 더 섬세하게 묘사되어야 고객 K의 등장이 힘을 얻을 것 같았다. 심사위원들이 마지막까지 주목한 작품은 <현재의 기억>과 <조각들이>었다. 앞의 소설은 좋은 짜임새, 읽기에 편한 문장, 뚜렷한 주제 의식, 서술의 차분함이 장점이었는데 뒤집으면 그게 약점이 될 수도 있겠다는 의심이 들었다. 예를 들면 딸의 이름이 ‘현재’, 제목의 ‘현재’, 연구용 쥐들과 어린 시절 아버지의 개 도축 장면의 연결, 삼촌과의 어떤 일, 마지막의 ‘과거’와 ‘미래’의 연결 등등이 지나친 친절이라는 생각이 들었다. <조각들>을 당선작으로 정했다. 귓속의 돌조각으로 인한 어지럼증, 가정과 직장의 인간관계에서 생겨나는 어지럼증, 수질 분석팀의 연구실에서 시료를 분석할 때 생기는 어지럼증, 이 현기증의 조각들을 군더더기 없이 잠잠하게 통과해 나가는 화자의 쓸쓸함이 아름다운 소설이었다. 우리들 역시 삶의 저 의심과 거짓말, 소문의 현기증에서 벗어날 수 없지 않겠는가.

심사위원 : 이경자·김도연 소설가