80년대초 ‘황지330''으로 미술계 일약 스타 등극

이후 강원 탄광촌서 3년간 채탄·화업 함께 진행

체험 통한 작업·인간과자연 연결 작품세계 심화

머리카락 그림재료로 활용 더 실제적 현실 구현

10여년 걸린 대작 ‘백두대간'' 역사의 산맥 완성

막장서의 사람살이 희로애락 화폭에 그려 넣어

‘광부 화가’ 황재형(1952~)은 행동하는 화가다. 머리가 아닌 온몸으로 경험하고 가슴으로 그려낸 광부들의 삶은 핍진한 사실성으로 사람들의 얼어붙은 무관심과 배금주의, 잠든 이성과 부끄러움을 깨운다.

■광부가 된 화가와 작품이 된 광부

1982년, 중앙대 회화과 복학생들과 함께 ‘임술년, “구만팔천구백구십이”에서’(이하 임술년)를 결성한 황재형은 형상성이 강한 회화를 선보이며 현실의 부조리에 대해 비판적 시선을 견지했다. 임술년 활동 중 ‘황지330’(1981년)으로 제5회 중앙미술대전(1982년)에서 장려상을 수상한다. 광부의 남루한 작업복을 극사실로 그린 이 작품으로 일약 미술계의 스타로 등극했지만 그는 도시를 등지고 현장으로 향한다. 고향인 전남 보성이 아니라 낯선 강원도 탄광촌이다.

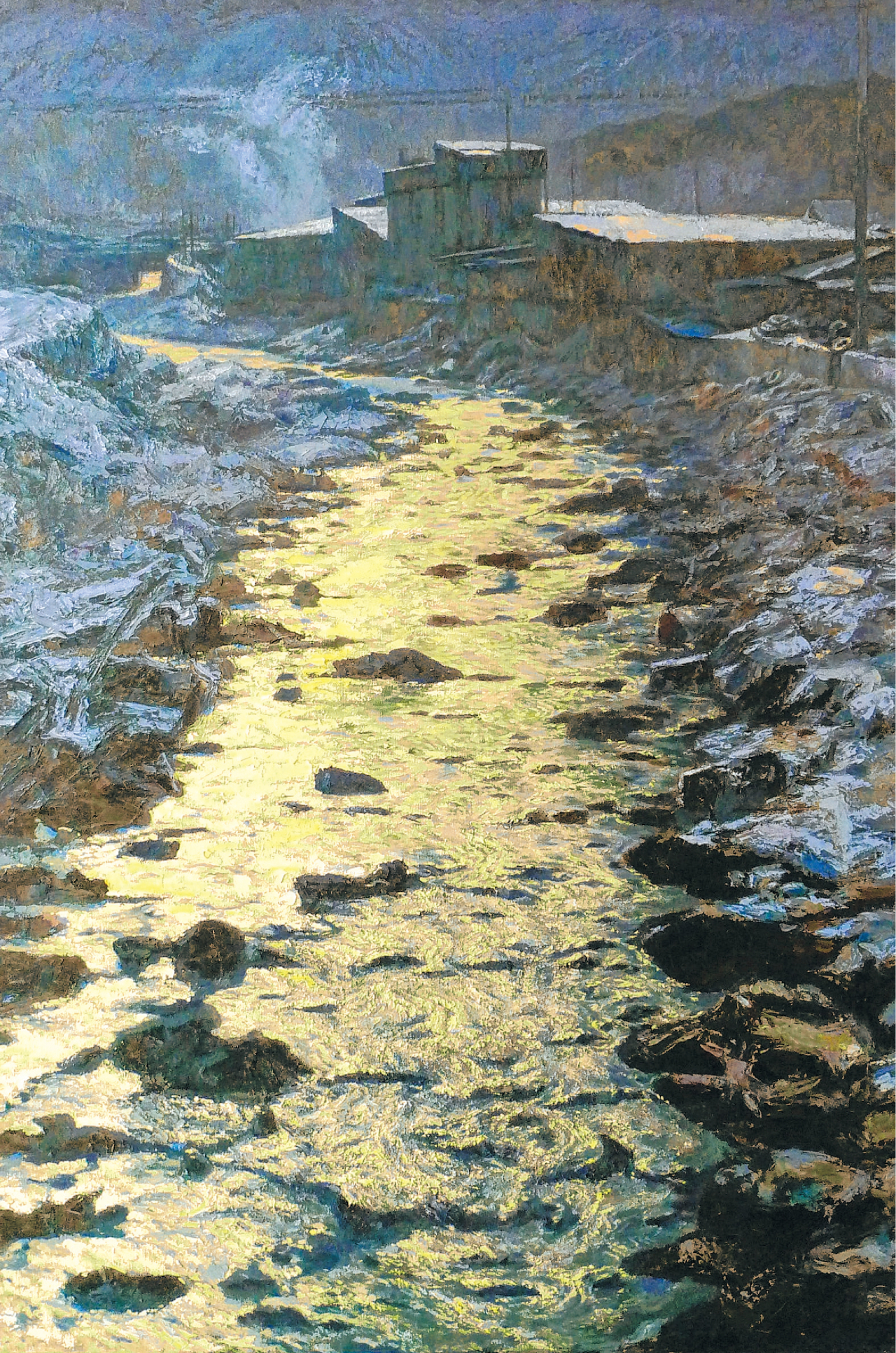

같은 해 가을 강원도에 정착해 태백, 삼척, 정선 등지 탄광에서 광부로 3년간 채탄하며 붓을 잡았다. 사실적으로 포착한 광부들의 척박한 실상으로 그는 민중미술의 주요 작가에 이름을 올린다. 1990년대 들어서는 쇠락한 폐광촌과 강원도의 풍경 속에서 인간과 자연을 연결하는 인식의 전환을 꾀하며 작품세계를 심화시킨다. 2010년 이후에는 머리카락과 흑연 등을 재료로 활용해 탄광촌의 인물과 사람살이를 통해 동시대의 이슈를 넘어 인간성과 시간성, 역사성으로 주제를 확장하고 있다.

■그림으로 쓴 ‘아버지 평전’과 ‘어머니 평전’

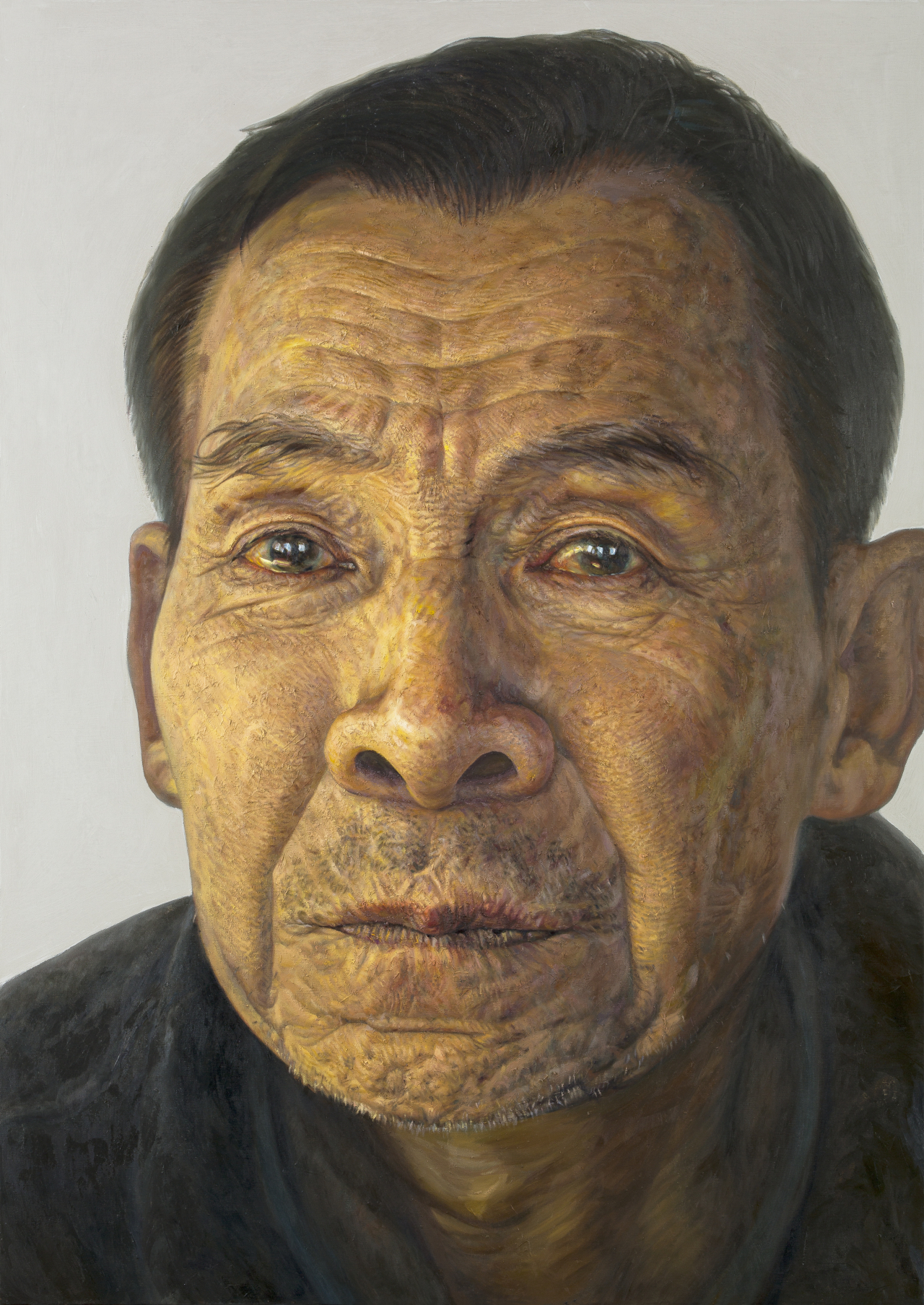

눈에 그렁그렁 눈물이 고여 있다. 뺨과 눈가에는 주름이 깊게 파였고 눈썹이 희끗희끗하다. 검게 그을린 피부에 차림은 남루하다. 2m가 넘는 크기의 ‘아버지의 자리’(2011~2013년)는 시선을 압도하고 가슴을 먹먹하게 한다. 그 ‘아버지’가 어떤 힘든 삶을 살아왔는지 말하지 않아도 가슴으로 전해진다.

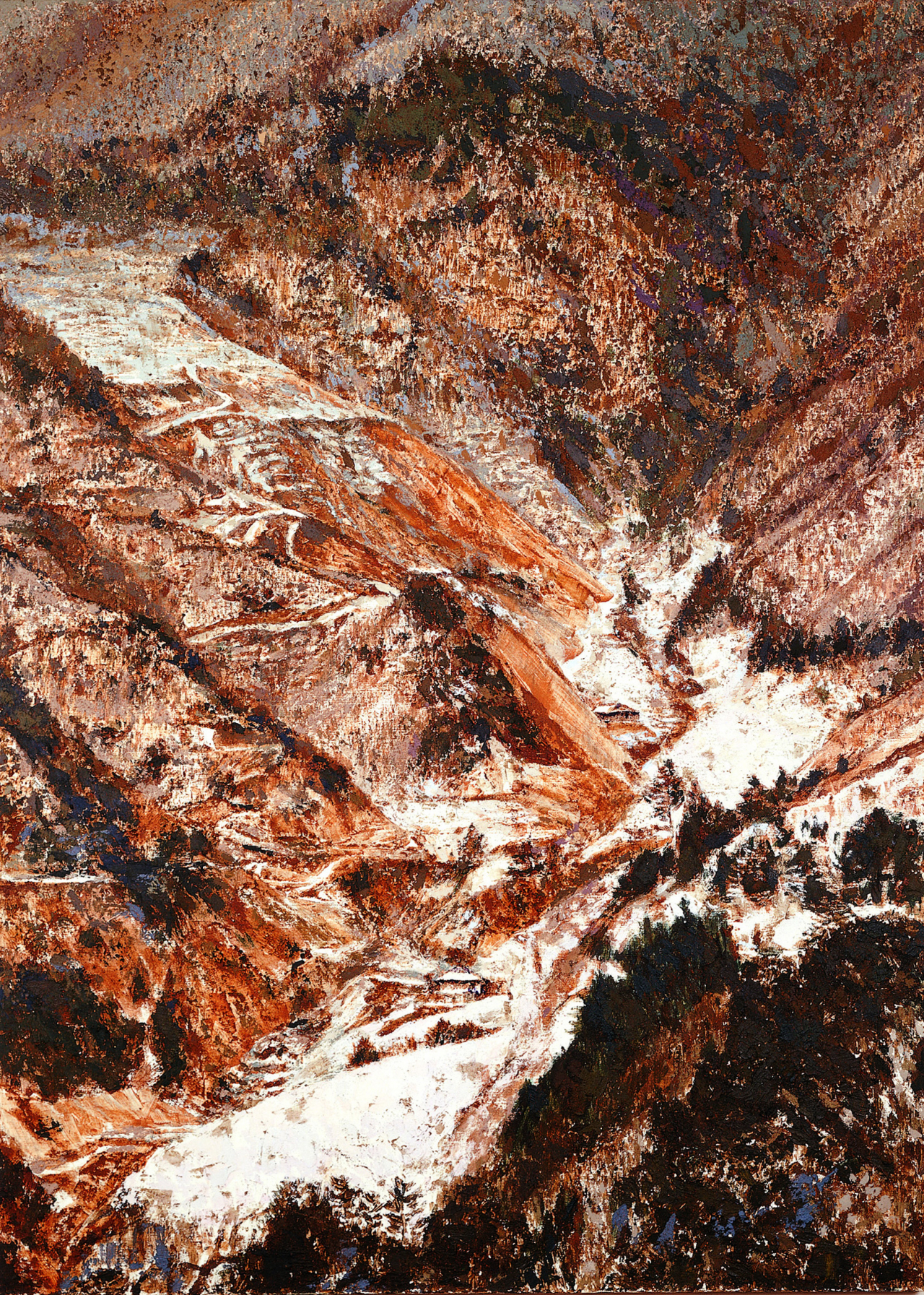

극사실적인 기법으로 전신사조(傳神寫照)한 광부의 평전(評傳)이다. 정신을 그리고 ‘아버지의 자리’라 제목을 붙였다. 한국 근대화 과정에서 한때 산업전사로 인정받았으나 이제는 ‘다 탄 연탄재처럼 설 자리가 없는 은퇴한 광부’의 초상이다. 늙어서 진폐증을 앓고 있는 한 광부의 개인사를, 아버지라는 보편적 인물로 승화시켜 우리 모두의 아버지로 호명토록 한다. 그런가 하면 ‘어머니 없는 어머니’의 초상도 있다. 흰 눈이 드문드문 쌓인 황톳빛 능선과 계곡이 드러난 풍경이 투박한 사투리처럼 드세고 억세다. 그런데 제목이 ‘어머니’(2005년)다. 황재형은 “인간이 사라진 풍경에도 인간은 존재할 수 있다”고 했는데, 이 풍경 어디에도 어머니는 보이지 않는다. 그럼에도 가슴을 에는 힘이 있다. 황재형은 흙과 혼합매체를 버무려, 좁게는 산 아래 수십 년 전부터 몸담았던 탄광촌의 노동자들을 품으며, 넓게는 인간과 자연의 유구한 역사를 회화로 품었다. 신산한 삶을 살아온 ‘어머니’에 대한 절절한 은유다.

작가는 그림의 소재를 얻기 위해, 또 작품의 이야기를 풍성하게 일구기 위해 광부로 변신한 것이 아니다. 탄광촌에서의 삶 자체가 작업이었다. 갱도에서 광부들의 점심시간을 묘사한 ‘식사’(1985년)는 동료의 헤드 랜턴에 의지해 석탄가루가 내려앉은 도시락을 먹었던 경험을 작품화한 것이다. 체험은 곧 작품의 에너지였다. 그는 정부의 청정에너지 정책에 따라 연탄소비가 줄고 폐광이 돼도 탄광지역을 떠나지 않고 사람들과 함께했다. 그림을 배우고 싶은 광부 가족에게 개방된 화실을 운영하는 한편, 마을벽화 프로젝트도 진행하며 사람들을 응원했다.

■머리카락 드로잉과 백두대간 속의 인간사

“막장(갱도의 막다른 곳)이란, 인간이 절망하는 곳이다. 막장은 태백뿐 아니라 서울에도 있다.” 이처럼 탄광촌에서의 삶을 보편적 차원으로 확장하려는 황재형의 의지는 시간이 갈수록 더 뚜렷해진다. 2010년대부터 자신이 뿌리내린 지역을 벗어나 초역사적 풍경과 인물을 그리는 화폭엔 탄광촌의 광부와 주변 풍경이 여전하지만 세월호 침몰이나 국정농단 사건 같은 동시대 이슈도 놓치지 않고 있다. 또 세월의 흔적을 은퇴한 광부의 주름과 호수의 물결로 표현한 ‘알혼섬’(2016년)처럼 인물과 풍경의 연결성을 재차 강조함으로써 개인과 민족의 역사를 끈끈하게 이어준다. 황재형이 한민족의 시초를 찾아 러시아 바이칼호를 답사하고 온 뒤 완성한 ‘알혼섬’은 바이칼호에서 우뚝 솟은 섬으로, 덧칠을 거듭할수록 빛을 발하는 흑연으로 호수의 심연을 아찔하게 표현한다. 그가 40년간 말해 온 ‘검고 어둡지만 결국 희망을 노래하는’ 작업에 대한 구체적인 상을 제시한 셈이다.

한편 2010년대부터 머리카락을 그림의 재료로 사용해 작품에 활력을 부여한다. 황재형은 머리카락을 삶이 기록된 필름이자 그 자체로 생명력을 가진 존재로 본다. 이는 1980년대에 광부들이 사용한 각종 용구를 재료로 이용해 실제적 현실을 구현하고자 했던 작업 방식과 연결되는 것으로, 사실성이란 대상의 기운, 즉 정신을 담아내야 한다는 동양 미술의 요체를 구현한 것이기도 했다. 그 대표작이 ‘드러난 얼굴’(2017년)로, 이 작품은 2002년에 유채물감으로 제작한 ‘광부초상’을 머리카락으로 재해석한 것이다. 머리카락에 인위적인 변형을 가하지 않으면서도 펜으로 인물을 머리카락으로 핍진하게 드로잉했다.

머리카락 드로잉 못지않게 공을 들인 작품도 있다. 가로 5m, 세로 2m에 달하는 ‘백두대간’은 1993년 시작해 2004년 마무리했다. 10년 넘게 숙성시켰다. 두텁게 쌓아올린 물감으로 우뚝 솟아 굽이치는 산맥을 조형하고, 신산한 인간사를 비벼 넣고 인고의 세월을 살아온 한국인의 숨결을 눌러 담았다. 조형의 대서사시다. 단순히 백두대간의 풍경을 그린 것이 아니라 세월의 무게가 실린 장엄한 역사의 산맥을 완성한 것이다.

■탄광지역도 사람 사는 세상

‘삶의 막장’이라지만 탄광촌도 사람 사는 곳이다. 사계절이 오가듯이, 힘겨운 생활 속에서도 사람살이의 희로애락이 펼쳐진다. 황재형은 이런 사실을 끊임없이 환기하며 그늘진 곳으로 우리의 시선을 돌리게 한다. 그는 광부들의 눈높이에서 절망적인 상황을 그리되, 극한의 환경 속에 웅크린 삶의 온기와 채취를 포착해 한 줄기 희망을 선사한다.

이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다