간통을 이유로 어우동을 교형(絞刑·교수형)에 처한 것은, 분명 위법한 일이었다.

조선시대 최고의 법전인 경국대전이 완성, 반포된 것이 어우동의 죽음 이후 5년만인 1485년의 일이기는 했지만, 형률(刑律·범죄와 형벌에 관한 법률체계)에 있어서는 조선 건국 초기부터 중국의 법전인 대명률(大明律)을 차용했기 때문에 법률 미비 때문에 벌어진 일로 치부할 수 있는 상황도 아니었다. 어우동의 남편 태강수 이동과 불륜을 저지른 방산수 이난이 6촌관계로 근친상간이 벌어진데다 정을 통해 온 상대가 벼슬아치는 물론이고 양인과 노비 등 그 전례를 찾을 수 없는 대규모 스캔들이었다는 점을 감안하면 성종 입장에서는 사회적 혼란을 막기위한 극단의 조치가 필요했을 것으로 보인다. 성종실록에 따르면 당시 의금부는 어우동 그리고 그와 간통을 한 것으로 드러난 이들의 처리에 대한 내용을 보고하면서 법률에 따른 간통죄의 형량에 대해서 알린다. “어을우동이 수산수 이기와 방산수 이난…사노 지거비와 간통한 죄는, 율(律)이 결장(決杖) 100 대에, 유(流) 2,000 리(里)에 해당합니다.” 의금부가 법에 의한 처벌 수위를 제시하지만 신하들의 의견은 양극단으로 갈린다. 법에 따른 처벌(장형 또는 유배형)과 극형을 내려야 한다는 의견이 그 것.

영의정 정창손은 법에 따라야 한다고 주장한다. “태종과 세종 때에 사족(士族·조선시대 지배계층)의 부녀로서 음행이 매우 심한 자는 간혹 극형에 처했다 하더라도 그 뒤에는 모두 율(律)에 의하여 단죄(斷罪)하였으니, 지금 어을우동 또한 율에 의하여 단죄하소서.” 광산 부원군 김국광과 우찬성 강희맹 또한 법률에 따라 유배형에 처해달라고 요청한다. 하지만 반론도 만만치 않았다. 청송부원군 심회는 극형에 처해 후대에 교훈으로 삼아야 한다고 밝힌다. 좌의정 윤필상도 엄한 법을 적용해야 한다고 하면서 사형에 처할 것을 요청한다. “…이런데도 죽이지 않으면 음풍이 어떻게 그치겠습니까? …청컨대 이 여자를 중전(重典·엄하고 무거운 법률)에 처하여 나머지 사람들을 경계하소서.” 이처럼 신하들 사이에서 치열한 논쟁이 오고가자 성종은 마지막으로 승지들에게 의견을 묻는다. 도승지 김계창은 극형에 처해 본보기로 삼아야 한다고 했지만 좌승지 채수와 좌부승지 성현 등은 어우동을 사형에 처하는 것은 법에 비추어 타당하지 않고, 이를 어긴다면 법체계 자체가 무너질 수도 있다면서 반대 의견을 표명한다.

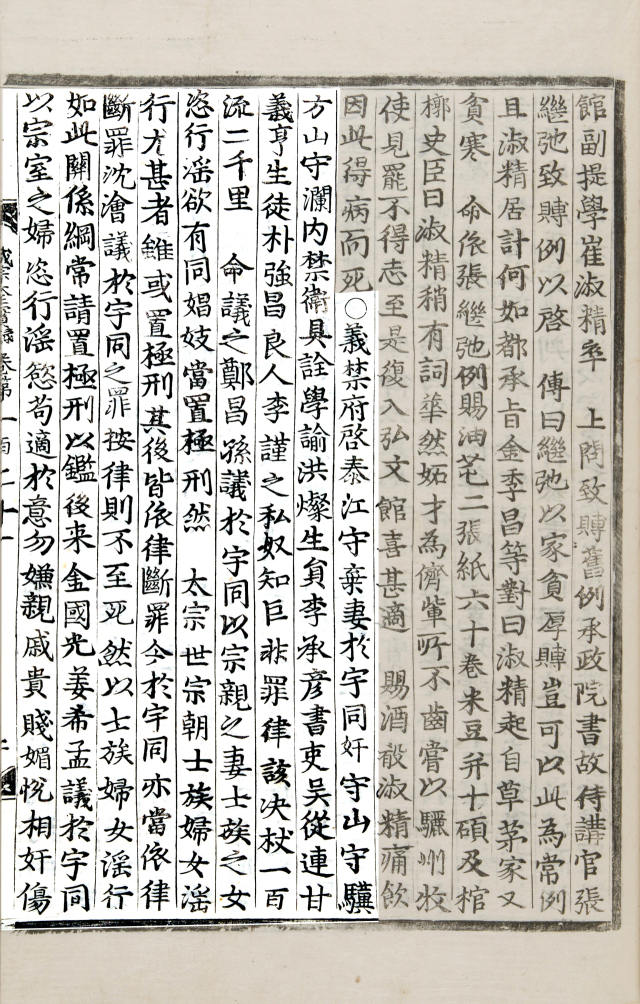

이들의 대화를 모두 들은 성종은 “어을우동은 음탕하게 방종하기를 꺼림이 없게 하였는데, 이런데도 죽이지 않는다면 뒷사람이 어떻게 징계되겠느냐? 의금부에 명하여 사율(死律·사형에 해당하는 죄)을 적용하여 아뢰게 하라(이상 성종실록 121권, 성종 11년 9월 2일·사진)”고 명을 내린다.

40여일이 지난 후 동부승지 이공은 어우동의 죄를 교부대시(絞不待時·사형제도의 하나)에 해당한다고 보고한다. 어우동을 사형에 처하기 위한 법률 조항을 찾아내지 못하자 대명률에 있는 ‘남편을 배반하고 도망하여 바로 개가(改嫁)한 법’을 무리하게 적용한 것이다.

이에 대해 영의정 정창손 등은 반대 목소리를 내지만 성종은 김계창이 엄벌을 내려야 한다는 말에 “옳다”고 말하면서 끝내 결정을 바꾸지 않는다. 후에 사관들은 실록을 편찬하면서 이 내용에 대한 비판 논평을 남기기도 했다. “김계창은 임금의 뜻을 헤아려 깨닫고 힘써 영합(迎合)하기만 하였다. 소위(所謂) ‘시대에 따라서 가볍게도 하고 무겁게도 한다’는 것이 율(律) 밖의 형벌을 말함이겠는가? 감히 이 말을 속여서 인용하여…(성종실록 122권, 성종 11년 10월 18일)”