영화 속에서 ‘선조(1552~1608)’ 캐릭터는 백성을 버리고 자신의 안위만을 챙기는 무능함의 극치로 묘사된다. 실제 선조는 전쟁이 일어나자 궁을 버리고 파천(播遷)을 단행한 무책임과 전장에서 고군분투하고 있는 이순신 장군을 옥에 가두고 고문을 가하는 개념없음이 버무려진 그런 인물이다. 조선시대 최악의 군주를 꼽을 때, ‘삼전도의 굴욕’으로 대표되는 인조와 함께 선조가 빠지지 않고 포함되는 이유이기도 하다. 영화 속에서는 자신이 살기 위해 백성들을 죽음으로 내모는 모습이 대표적이다. 바로 나룻터에서 배에 타려는 백성들을 살육하는 장면이 그것이다. 왕을 살리기 위해 백성에게 칼을 휘두르는 종려(박정민)와 백성을 지키기 위해 일본군을 처단하는 천영(강동원)의 모습이 교차하며 영화의 주제 의식을 가장 극적으로 표현하는 지점이기도 하다.

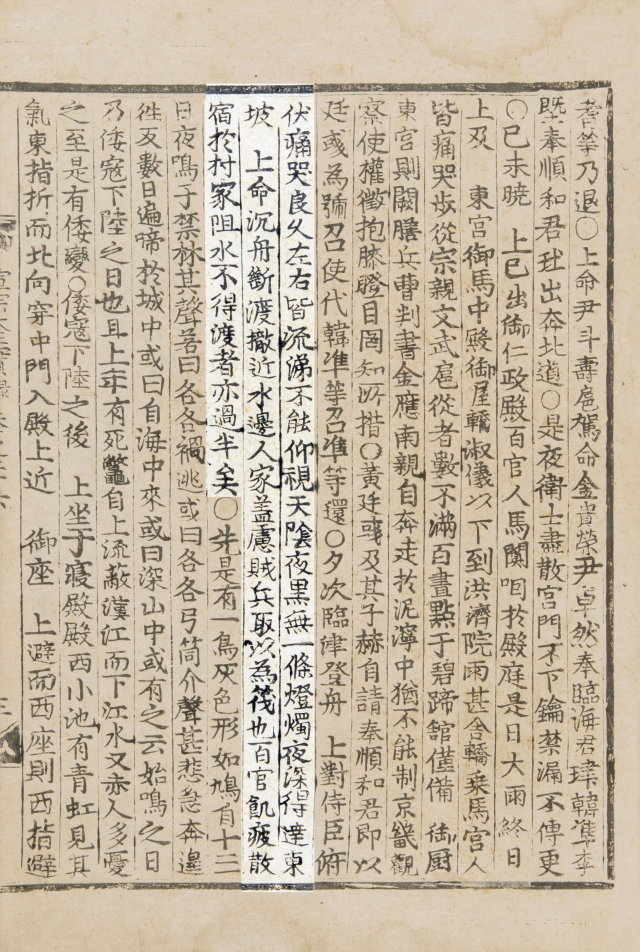

영화에서 선조는 자신이 배에서 내린 후, 나루를 없애고 배도 가라 앉히라는 명을 내린다. 그리고 왜군이 뗏목을 만들지 못하도록 인근 민가까지 모두 불태우라고 지시한다. 백성들의 피난길은 물론 삶의 터전까지 모두 파괴해 버리라는 비정한 지시를 한 것이다. 영화적 설정 같지만 사실에 기반한 것이다. 실록은 이렇게 기록하고 있다. “저녁에 임진강 나루에 닿아 배에 올랐다. (중략) 밤이 깊은 후에 겨우 동파(東坡)까지 닿았다. 상이 배를 가라앉히고 나루를 끊고 가까운 곳의 인가(人家)도 철거시키도록 명했다. 이는 적병이 그것을 뗏목으로 이용할 것을 염려한 때문이었다. 백관들은 굶주리고 지쳐 촌가(村家)에 흩어져 잤는데 강을 건너지 못한 사람이 반이 넘었다.(선조실록26권, 선조 25년 4월 30일)” 영화에는 선조의 무능함과 정확히 반대편에 있는 의병들의 모습도 눈길을 끈다. 의병들을 규합해 왜군과 맞서는 의병장으로는 김자령(진선규)이라는 인물이 등장한다. “바다에는 이순신, 육지에는 자령”이라는 대사가 나올 만큼 조선 육지 방어의 핵심으로 그려진다. 김자령은 가상의 인물이지만 임진왜란 당시 거점마다 왜군을 격퇴하며 이름을 떨친 호남 의병장 김덕령(1567~1596)을 상당 부분 차용했다.

“덕령은 광주 사람이다. 그는 강개지사(慷慨之士)로서 대절(大節)이 있었으며 용력이 빼어났다. 임진 왜란 때에 의병을 일으켜 가는 곳마다 격파하였으므로 왜노가 감히 접근하지 못하고 피하였다.(현종실록4권, 현종 2년 8월 30일)” 영화 속에서는 의병장 김자령이 전쟁이 끝난 후 역모 혐의로 모함을 받아 처형 당하는 장면이 나오는데, 실재했던 인물인 김덕령 역시, 이몽학의 난(1596년 충청도에서 일어난 발란)에 연루됐다는 시기와 모함 속 수차례 고문을 당한 끝에 절명하고 만다. 실록에는 “김덕령을 5차 형문했으나 승복하지 않다(선조실록78권, 선조 29년 8월 20일)”라는 기록이 있는데, 다음날(1596년 8월21일) 세상을 떠난다. 김덕령의 억울한 죽음을 전해들은 남도 사람들은 이를 원통하게 여기고 가슴 아파했다고 한다. 반면 왜군들은 기쁜 얼굴로 서로를 치하했다고 하니, 당시 위정자라는 사람들이 얼마나 멍청한 짓을 저질렀는지 알 수 있는 대목이다. 하지만 조정의 관료들은 김덕령의 헌신 따위에는 관심이 없었다. 그들의 반응은 그야말로 혀를 내두르게 한다. “국가가 차츰 편안해지는데 장수 하나쯤 무슨 대수입니까. 즉시 처형하여 후환을 없애야 합니다.(선조수정실록30권, 선조 29년 8월 1일)”