소설가 김도연씨와 찾아간 '장절공 신숭겸 장군' 묘역

고등학생 시절, 강촌에 살던 내 친구는 평산 신씨였다

그 친구로부터 처음 신숭겸에 대한 이야기를 들었다

전쟁에서 머리가 잘려 황금으로 대신 만들고

도굴을 방지하기 위해 봉분을 세 개나 만들었는데

그 묘가 바로 서면에 있다는 얘기까지…

춘천에서의 청춘 시절 길을 잃었다고 느낄 때마다

나는 번개시장 건너편 나루에서 배를 기다렸다

뱃전에 기대 어디로 가야 되는지 묻고 또 물었다

금산 나루에서 내가 헤매던 춘천을 바라보며 취했고

무작정 걸어서 장절공 묘역까지 도착했다

그 자리에서 다시 내게 물었다

다른 사람의 길을 위해 네 목을 바칠 수 있겠느냐고

나는 고개를 저으면서 돌아와야만 했다

장절공 묘역에서 보는 풍광은 장관이다

의암호가 희디흰 창호지처럼 펼쳐져 있고

춘천의 집들은 의암호 건너편 봉의산 치맛자락에

오순도순 모여 있는 것만 같다

신라 말의 승려이자 풍수설의 대가인 도선이

왕건의 집안을 위해 잡아준 자리다

왕건이 그 자리를 신숭겸에게 내어준 것이다

오랜만에 장절공 묘역을 찾았다. 습기 많은 날씨였다. 춘천에서 장절공 묘역으로 가려면 몇 갈래의 길을 놓고 선택을 해야만 한다. 의암댐을 건너 호수를 오른쪽에 끼고 가는 방법이 그 첫 번째다. 두 번째는 지금은 황막해진 고슴도치섬 위를 건너가는 다리를 통해서다. 아예 춘천댐까지 올라가 강을 왼쪽에 끼고 내려오는 방법도 있다. 춘천에서 대학을 다니던 시절, 나는 배를 타고 서면 금산으로 갔다. 금산에서 막걸리 한 병 마시고 장절공 묘역까지 걸어서 갔다. 햇살이 물결에 어룽거리고 코스모스가 피어 있는 그 길은 아름다웠다. 그리고 노을에 얼굴 붉히며 막배를 타고 돌아와 소양로 번개시장에서 다시 막걸리를 마셨다. 서면 장절공 묘역의 그 붉은 소나무들을 떠올리며.

춘천시 서면 방동리 석파령 가는 길에 자리한 장절공 묘역으로 가며 나는 날씨를 걱정했다. 폭염이 지나간 뒤 요즘 비의 성깔이 만만찮은 터였다. 다행히 습기만 많을 뿐 화악산 자락에서 비구름은 몰려오지 않았다. 말수가 적고 우직한 권태명 기자와 나는 먼저 '고려태사장절공 신숭겸장군상'이란 글이 적힌 동상 앞에 섰다. 매미 소리가 요란했다. 동상 왼쪽의 은행나무엔 아직 익지 않은 은행이 촘촘하게 매달려 있었다. 우람한 몸체의 신숭겸은 갑옷을 입고 투구를 쓰고 칼을 든 채 서 있었지만 천 년 후의 지금은 한없이 평화롭기만 했다. 하지만 동상 뒤편 화강암에 설치한 부조 조각품에는 당시의 긴박했던 장면이 그대로 들어 있었다. 대구의 공산(公山)에서 견훤과 싸우던 장면이었다. 기록에 의하면 당시 왕건은 5,000의 군사를 이끌고 전투에 참가했는데 후백제군에게 포위되어 장군 여덟 명 모두와 병사 4,930여 명이 전사했다고 한다. 그야말로 대패를 했던 것이다. 물론 신숭겸도 전사했다. 대신 왕건의 목숨을 살리고. 퇴각하는 왕건으로서는 그야말로 피눈물이 흐를 수밖에 없었던 전투였을 것이다. 신숭겸이란 이름은 바로, 그곳에, 있었다. 목이 잘린 채.

묘역으로 가는 길. 연못에는 자색, 노란색 연꽃이 만개해 있었다. 수양버들이 수면에 가지를 드리우고 있는 연못을, 붉디붉은 연꽃을 나는 가만히 들여다보았다. 연꽃의 수를 세어보려고 했던 생각을 지우고, 전쟁의 소용돌이에 휩쓸린 병사들의 눈물 같은 연못도 지워버리고 묘역을 향해 걸었다.

3만 평 규모의 묘역 입구로 들어서자 역시나 아름드리 소나무들이 먼저 손님을 반겼다. 초록의 잔디가 물결치듯 산을 타고 내려왔다. 매미가 울었고 메뚜기가 뛰어 올랐다. 까치가 소나무 우듬지를 날아다녔다. 소나무의 키는 어림잡아 삼사십 미터는 돼 보였다. 하나하나의 자세도 남달랐으며 껍질의 붉은빛도 윤이 흘렀다. 잠자리 떼가 나무 사이를 잔디 위를 가뿐하게 헤엄치고 있었다. 1976년 강원도 지방문화재로 지정된 장절공 묘역의 잔디를 나는 아주 천천히 밟으며 올라갔다. 걸음을 옮길 때마다 메뚜기가 포물선을 그리며 흩어졌고 나뭇가지의 까치들은 마치 길을 안내하듯 저만큼 앞서서 깍깍거렸다. 한가한 월요일의 방문객에 신이 난 것 같았다.

생각해보니 그동안 나는 꽤 여러 사람과 장절공 묘역을 방문했다. 참배의 형식이라기보다 왠지 이곳에 오면 마음이 편해졌던 듯하다. 묘역을 에워싸고 있는 울창한 소나무들과 푸른 잔디의 언덕을 보고 걷는 것만으로도 어떤 위안을 받았던 것이다. 어떤 날은 글을 쓰는 선후배들과 왔었고 또 어떤 날은 멀리서 찾아온 손님과도 걸었다. 고등학생 시절, 강촌에 살고 있던 내 친구는 평산 신씨였다. 나는 그 친구로부터 처음 신숭겸에 대한 이야기를 들었다. 전쟁에서 머리가 잘려 황금으로 대신 만들고 도굴을 방지하기 위해 봉분을 세 개나 만들었는데 그 묘가 바로 서면에 있다는 얘기까지. 아마 그때부터 나의 서면 방문이 시작되었을 것이다. 지금까지. 춘천에서의 폭설 같았던 청춘 시절 길을 잃었다고 느낄 때마다 나는 번개시장 건너편 나루에서 배를 기다렸다. 뱃전에 기대 어디로 가야 되는지 묻고 또 물었다. 금산 나루에서 내가 헤매던 춘천을 바라보며 술에 취했고 무작정 걸어서 장절공 묘역까지 도착했다. 그 자리에서 다시 내게 물었다.

다른 사람의 길을 위해 네 목을 바칠 수 있겠느냐고. 나는 고개를 저으면서 돌아와야만 했다. 내 청춘은 얇고 내 꿈은 미미했을 뿐이었다. 나는 그저 일개 병졸이었다.

장절공 묘역에는 세 개의 묘가 있다. 그곳에서 보는 풍광이 장관이다. 가까이 있는 마을에서 소가 우는 소리가 올라온다. 개 짖는 소리도 올라온다. 아직 고개를 숙이지 않은 벼들이 모여 자라는 논은 초록이다. 그 사이사이 인삼밭이 보인다. 민가도 있다. 그 너머에 북한강과 소양강이 만나는 의암호가 희디흰 창호지처럼 펼쳐져 있다. 춘천의 집들은 의암호 건너편 봉의산이 남쪽으로 넓게 펼쳐놓은 치맛자락에 오순도순 모여 있는 것만 같다. 마지막이 대암산이다. 구름을 지고 있는 대암산이 이 모든 풍광의 마지막을 완성한다. 신라 말의 승려이자 풍수설의 대가인 도선이 왕건의 집안을 위해 잡아준 자리다. 왕건이 그 자리를 신숭겸에게 내어준 것이다. 나는 땀을 훔치며 묘역을 내려다보았다. 우리를 안내해준 까치들은 제 할 일을 다 했다는 듯 잔디밭에 일렬로 내려앉아 폴짝폴짝 뛰며 메뚜기를 잡아먹고 있었다. 마치 김을 매듯.

평산 신씨의 시조이기도 한 신숭겸 묘역을 관리하는 분은 34대 손인 신현택(75) 씨였다. 농협을 다니다 퇴사하고 10년째 묘역을 지키고 있었다. 일 년 중 가장 큰 일은 음력 3월3일과 9월9일에 지내는 제사라고 한다. 전국에서 후손들이 찾아오기 때문이다. 춘기제례 때는 천여 명, 가을제사 때는 육칠 백 명의 후손들이 방문한다고. 사진으로 본 제사 장면도 장관이었다. 3만여 평의 잔디밭 가득 후손들이 빽빽하게 들어차 있었다. 심지어는 평상시에도 거의 매일 지역별로 참배를 온다고 한다. 참배를 하면 후손들이 하는 일이 잘된다는 속설도 생겼단다. 신현택 씨의 안내로 조선 순조 때 세운 신도비를 훑어보았다. 신도비의 글에는 상서로운 붉은 기운이 아직 서려 있었다. 조선 후기의 문신인 영의정 김조순이 글을 짓고 춘천 부사를 지낸 신위가 글을 썼다고 한다. 장절사(壯節祠)에는 1976년 김기창 화백이 그린 영정이 모셔져 있었는데 거기에 서려 있는 기개가 대단했다.

갑자기 소나기가 퍼붓기 시작했다.

소나무가 젖고 산중턱의 묘가 젖고 있었다. 연꽃도 젖고 동상도 젖어갔다. 매미와 까치 소리는 들리지 않았다. 메뚜기와 잠자리는 어디로 피했는지 보이지 않았다. 우리에게는 우산이 없었다. 묘역 인근 두부찌개를 잘하는 집은 월요일엔 문을 닫는다는 소식을 전화로 전해 들었다. 다시…… 길을 잃은 것만 같았다. 나는 권 기자의 차에 실려 비에 젖어가는 장절공 묘역을 떠났다. 평범한 농민이었던 능산(能山)이 걸어간 길을 떠올려 보았다. 신라 말기의 어지러운 시절 궁예를 만나고, 왕건을 만나고…… 성(姓)을 얻고, 시호를 얻고, 그 성을 만들어 준 임금에게 기꺼이 목숨까지 바쳤는데…… 그러나 나는 겨우 비에 젖은 우울을 달래줄 술집이나 찾고 있었으니…….

세상의 길 없음에 마음이 어지러운 날, 당신, 소양로 소양다리 아래편 나루에서 금산 가는 배를 한번 타시길. 금산에서 매운 짬뽕 한 그릇 드시고 걷고 걸어 천 년 전 한 사내의 길을 가만히 훔쳐보시길. 다시 그 배 타고 노을을 등에 진 채 돌아와 보시길.

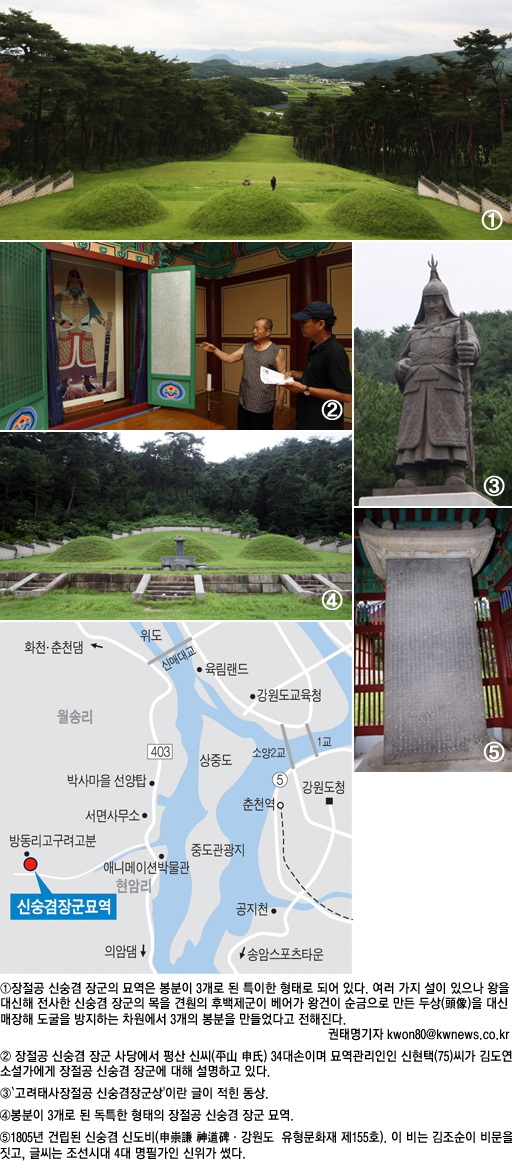

⑴ 장절공 신숭겸 장군 사당에서 평산 신씨(平山 申氏) 34대손이며 묘역관리인인 신현택(75)씨가 김도연 소설가에게 장절공 신숭겸 장군에 대해 설명하고 있다.

⑵ '고려태사장절공 신숭겸장군상'이란 글이 적힌 동상.

⑶ 1805년 건립된 신숭겸 신도비(申崇謙 神道碑·강원도 유형문화재 제155호). 이 비는 김조순이 비문을 짓고, 글씨는 조선시대 4대 명필가인 신위가 썼다.

⑷ 봉분이 3개로 된 독특한 형태의 장절공 신숭겸 장군 묘역.