6·25전쟁이 한창이던 1951년 1월, 평창 오대산 상원사에서는 스님과 젊은 군인 사이에 때아닌 실랑이가 벌어지고 있었다. 그것은 이미 월정사에 불을 지른 뒤 상원사까지 올라와 법당을 불태우려고 한 국군 장교와 상원사를 지키기 위해 자신의 목숨까지 내놓고 버틴 74세 노스님 사이에서 벌어진 치열한 대립이었다.

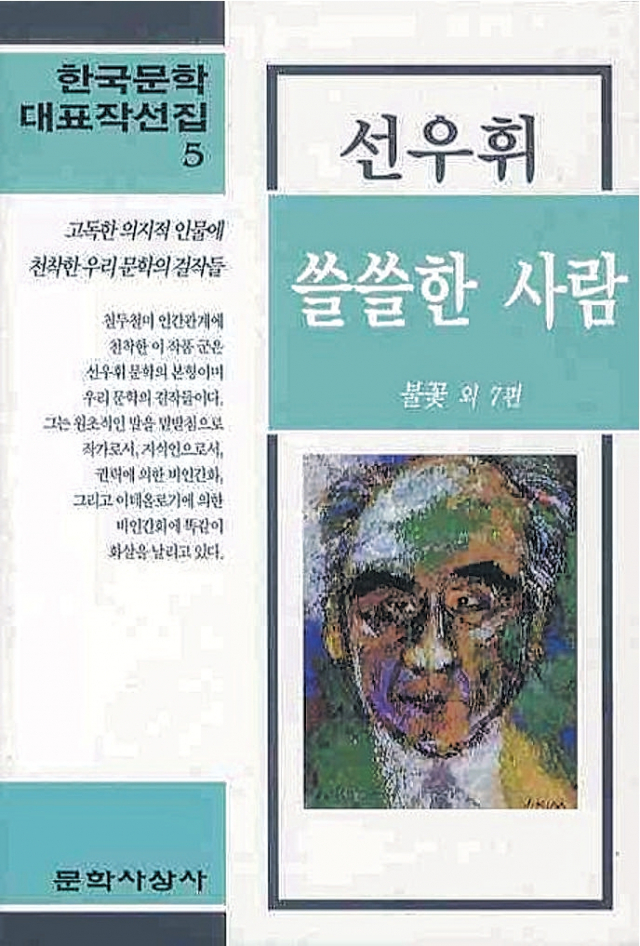

결국 이 사건으로 상원사는 화마를 피하게 된다. 이 이야기는 우리에게 너무도 잘 알려진, 다른 사찰들처럼 불에 타 사라질 위기에 처한 상원사를 지킨 한암 대종사(1876~1951년)와 관련된 일화다. 우리가 마치 눈앞에서 본 것처럼 현실감 있게 떠올리는 이 장면들은, 실은 언론인으로도 활동한 고(故) 선우휘(1922~1986년) 소설가가 1960년대 말에 발표한 단편소설 ‘상원사’를 통해 더 널리, 더 명징하게, 정형화된 이미지로 우리에게 각인돼 기억되고 있다고 할 수 있다.

이 작품은 작중 화자인 ‘나’가 상원사를 쓰게 된 이유를 이야기로 풀어가는, 이야기 안에 또 다른 이야기가 들어 있는 액자소설 형태를 하고 있다. 전체 분량이 짧은 데다 실화를 바탕으로 하고 있어 이야기 안으로 쉽게 빠져들게 한다.

1951년 중공군에 밀려 후퇴하던 국군 제1군단에게 산속에 있는 민가나 사찰 등이 적에게 은신처로 활용될 수 있으니 소각하라는 명령이 떨어지고 실제 월정사는 팔각구층석탑을 남겨둔 채 전소된다. 이어 상원사까지 올라온 국군은 상부의 명령에 따라 상원사에도 불을 지르려고 한다. 이때 국군은 자신도 함께 불태우라는 한암스님과 맞닥뜨리게 된다. 소설은 이때의 실제 사건과 상황을 배경으로 하고 있다.

소설 속 주인공 김소위는 한암 스님에게 절을 태우러 왔다고 말한다. 군인은 명령을 따라야 한다는 김소위의 말에 법당 안에 들어선 한암 스님은 이제 불을 지르라고 한다. 그러자 중위는 난감해 한다. 이에 한암스님은 “나야 죽으면 어차피 다비에 붙여질 몸이니 내 걱정은 말고 어서 불을 지르시오”라고 일갈한다. 그리고 당신이 장군의 명령을 따르듯, 부처님의 제자인 자신 또한 부처님의 명령을 따라야 한다는 말을 덧붙인다.

스님의 비범함을 느낀 김소위는 그대로 불을 질러 버리자는 소대원들이 의견을 제지하고 법당 문짝을 떼어다가 마당 한가운데서 불을 지르게 한다. 마치 상원사가 불타고 있는 것처럼. 상원사 소각 명령을 따르지 않은 소설 속 김소위의 계급이 실제로는 중위였다고 알려져 있지만 그에 대한 신상은 전하지 않고 있다. 하지만 이 드라마틱한 이야기는 당시 정훈장교로 근무하던 선우휘 작가의 귀에도 흘러들어가 1969년 1월 월간 중앙에 단편소설로 실리게 된다.

아이러니한 것은 6·25전쟁에 참전한 장교 출신이라는 점 때문에 소설을 읽은 많은 사람이 김소위를 선우휘 작가로 오해하고 있다는 점이다. 그의 딸인 선우숙임 소설가는 한 언론에 기고한 글에서 아버지가 당시 상원사에 있던 참전군인들로부터 “당신이 아닌데 왜 당신이 했다고 썼냐”는 항의 전화를 받기도 했다고 밝히기도 했다. 작가 입장에서 실제같이 느낀 오해에 감사해야 할는지.

오석기기자 sgtoh@kwnews.co.kr