영화 ‘남한산성’은 인조가 겪고 있는 고립무원(孤立無援)의 상황을 극대화하기 위해 실재한 역사의 상당부분을 덜어내기도 했다. 가장 대표적인 것이 전라병사 김준룡(1586~1642)이 이끈 광교산 전투(1637년 1월 4~6일)에 관한 것이다. “전라 병사 김준룡이 군사를 거느리고 구원하러 들어와 광교산에 주둔하며 전투에 이기고 전진하는 상황을 치계(馳啓)했다. 당시 남한 산성이 오래도록 포위되어 안팎이 막히고 단절되었는데…성 안에서 이를 믿고 안정을 되찾았다.(인조실록34권, 인조 15년 1월 5일)” 문신 나만갑이 남긴 병자록(丙子錄) 등에 따르면 광교산과 남한산성의 거리는 30리 정도로 상당히 가까웠다. 절망하고 있던 인조와 신하들은 곧 탈출할 수 있을 것이라 기대감이 충만했을 것이다.

게다가 광교산 승전 소식이 전해진 지 하루만에 함경 감사 민성휘의 진군 소식과 함께 강원 감사 조정호의 장계까지 들어와 병사들이 고군부투하는 상황이 속속 전해졌으니, 인조와 조정 관료들은 상황을 낙관했을 것으로 추측할 수 있다. “춘천 영장 권정길(權井吉)이 군사를 거느리고 검단산(儉丹山)에 주둔하면서 여러 차례 싸워 많이 이겼는데 갑자기 청병(淸兵)이 뒤를 엄습하는 바람에 무너졌고…(인조실록34권, 인조 15년 1월 6일)” 권정길이 전열을 가다듬고 청군을 공격할 기회를 엿보고 있다는 보고가 올라오지만, 병사 1,000명 가운데 10명만이 살아남고 전멸하는 상황이 벌어진다.

영화에서 인조는 왕과 왕실을 보호하는 ‘근왕군’을 남한산성으로 집결시키기 위해 노력했으나 끝내 실패하는 것으로 나온다. 하지만 역사적으로는 인조 스스로 납서(蠟書·비밀문서)를 통해 각도의 감사와 병사에게 조속히 근왕군을 이끌고 출동할 것을 명령하고, 실제 병사들이 남한산성 주변으로 모여든다. 김준룡도 인조의 명에 따라 전라 감사 이시방과 함께 6,000명의 근왕군을 이끌고 남한산성으로 향했던 것이었다. 하지만 패전 소식만이 속속 도착할 뿐이었다. “경상 좌병사 허완이 군사를 거느리고 쌍령에 도착하였는데, 교전하지도 못하고 군사가 패하여 죽었으며, 우병사 민영은 한참동안 힘껏 싸우다가 역시 패하여 죽었다. 충청 감사 정세규가 진군하여 용인의 험천에 진을 쳤으나 적에게 패하여 생사를 모른다고 했다.(인조실록34권, 인조 15년 1월 15일)”

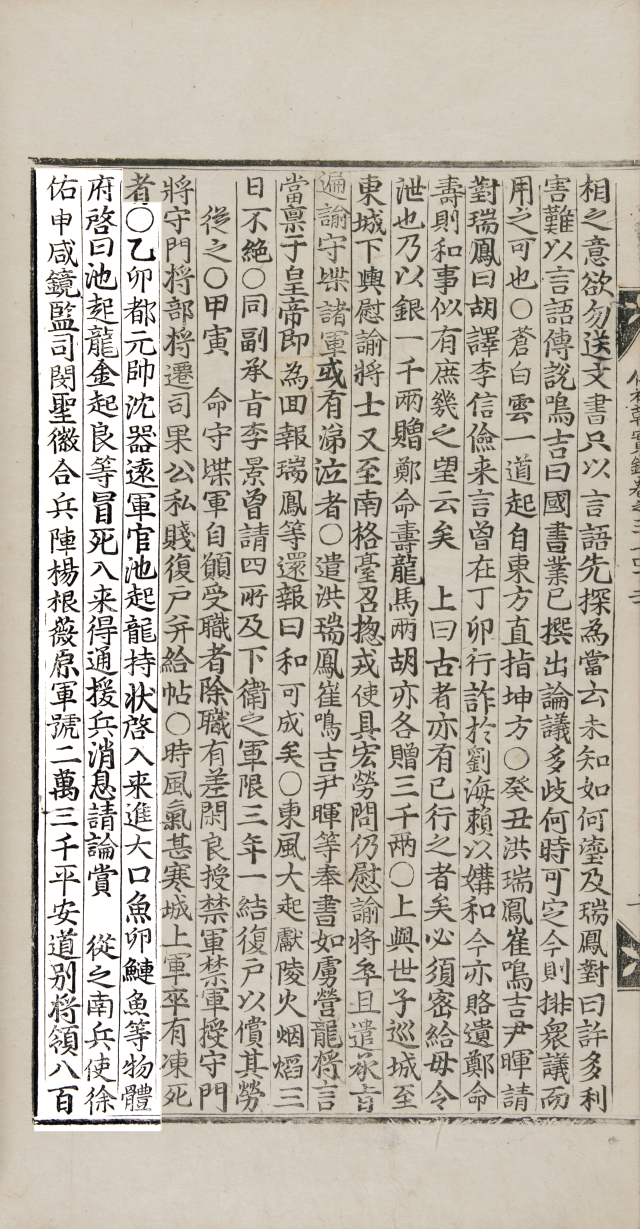

영화 ‘남한산성’은 당시 실록이 기록하고 있는 사건을 극적 효과를 위해 재구성하기도 했다. 역사 속에서 인조의 명을 전하기 위해 목숨을 걸고 성밖으로 나간 선전관 민진익의 이야기를 고수가 연기한 대장장이 서날쇠로 바꾼 것이 그 것. “선전관 민진익(閔震益)이 글을 지니고 몰래 나가 여러 진의 근왕병들에게 조정의 명을 전하겠다고 청하여 몸소 적의 화살을 맞으면서 세 번이나 나갔다가 들어왔다. …칼을 풀어 하사하고 특별히 통정 대부에 초계(超階·품계를 뛰어 넘음)했다.(인조실록34권, 인조 15년 1월 4일)” 민진익은 초고속 승진을 하게 되지만, 영화에서 날쇠는 하대를 받는 것도 모자라 아군에게 죽임을 당할 위험에 처하는가 하면, 형제처럼 지내며 보호하던 칠복(이다윗) 마저 잃게 된다. 여전히 대장장이로 남는다.