추운 겨울, 기세등등한 청나라 군대에 둘러쌓여 남한산성에 갇힌 인조. ‘사면초가’의 상황에서 그가 할 수 있는 일은 아무것도 없었다. 명에게 사대의 예를 지켜야 한다며 스스로 인질이 되기를 자청한 김상헌 등 척화파(斥和派)들은 끝까지 항전을 주장했지만, 그들 스스로도 청의 선처 이외에 뾰족한 해결책이 없다는 것을 알고 있었을 것이다. 청의 압박과 함께 식량까지 떨어지는 상황 속에서 현실적인 대안인 ‘항복’을 제안한 최명길 등 주화파(主和派)의 주장이 거의 유일한 비상구였다. 인조는 항복을 택한다. 선택의 여지가 없는 유일한 답안이었다. 국제정세에 대한 판단보다는 ‘의리 외교’에 치중한 결과지만, 후폭풍은 감당하기 힘들 정도였다. 청의 장수 용골대는 청황제(홍타이지)가 보낸 칙서를 가져오는데 내용은 치욕, 그 자체였다. 긴 글을 정리하자면 명과의 모든 관계를 단절하고 청에 복종하라는 것이었다. 죽기 싫으면 지시에 따르라는 엄포였다. 하지만 행간에는 서슬퍼런 칼날이 느껴졌다.

“그대가 만약 잘못을 뉘우치고 스스로 새롭게 하여 은덕을 잊지 않고 자신을 맡기고 귀순하여 자손의 장구한 계책을 삼으려 한다면…그들과의 수호(修好)를 끊고, 그들의 연호(年號)를 버리고…그대는 장자(長子) 및 재일자(再一子)를 인질로 삼고, 제대신(諸大臣)은 아들이 있으면 아들을, 아들이 없으면 동생을 인질로 삼으라. 만일 그대에게 뜻하지 않은 일이 발생하면 짐이 인질로 삼은 아들을 세워 왕위를 계승하게 할 것이다.(인조실록34권, 인조 15년 1월 28일)” 그리고 용골대는 삼전도에 이미 항복을 받을 단(壇)을 쌓아 놓았다고 밝힌다. 영화에서 처럼 왕을 상징하는 용포(龍袍)의 착용을 허락하지 않았고, 정문인 남문으로 나오는 것도 허락하지 않는다고 말한다. 죄인은 정문으로 나올 수 없다는 이유였다. 운명의 1637년 1월30일. 인조는 신하나 하급관리가 입는 남색 옷(상이 남염의(藍染衣) 차림으로 백마를 타고 의장(儀仗)은 모두 제거…)을 입고 시종 50여 명을 거느린 채 서문을 통해 남한산성 밖으로 나선다. 평지에 다다랐을 때, 청나라 병사 수백 명이 갑옷을 입고 말을 타고 자신에게 내달려 온다. 이 모습을 본 인조가 놀라며 누구냐고 묻자, 신하들은 영접을 위해 온 이들이라고 둘러대지만, 그들의 거침없는 행동에는 승자로서의 거만함이 묻어 있었다.

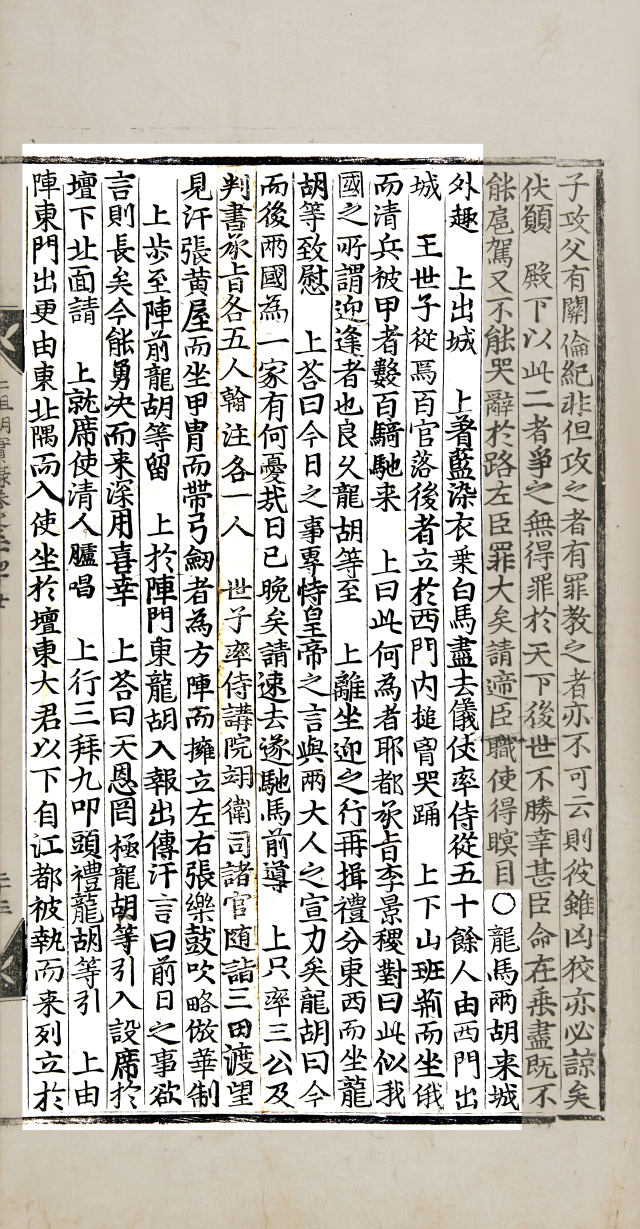

하지만 영화에는 이러한 에피소드가 포함되어 있지 않다. 대신 비참함을 배가 시키기 위해 인조가 말에서 내려 삼전도까지 걸어가는 모습이 나오는데, 이는 사실과 다르다. 실록에 기록이 있기는 하지만 이는 병자호란 초기 인조가 강화도로 피신을 하려고 남한산성을 나온 이후, 눈보라와 결빙 때문에 말에서 내려 걸었다는 내용(인조실록33권, 인조 14년(1636년) 12월 15일)에서 상황을 가져 온 듯 하다. 인조는 결국 삼전도 단 아래에 고개를 조아린다. 그리고 조선역사 최고의 치욕이라고 부르는 ‘삼배구고두례’를 행한다. “용골대 등이 인도하여 들어가 단(壇) 아래에 북쪽을 향해 자리를 마련하고 상에게 자리로 나가기를 청하였는데…상이 세 번 절하고 아홉 번 머리를 조아리는 예를 행하였다.(사진)” 그리고 인조는 세자 등을 인질로 남겨두고 창경궁으로 떠나버린다. 그 뒤로 울부짖음이 들려온다. “우리 임금이시여, 우리 임금이시여. 우리를 버리고 가십니까. (이상 인조실록34권, 인조 15년 1월 30일 )”