‘점·선·면’은 도형을 이루는 기본 요소다. 점이 이어지면 선이 되고, 선이 움직여 흔적을 남긴 자리는 면으로 화(化)한다. 면은 삼각형 아님 사각형 또는 원의 모양을 하기도 하고 글로 미처 담아낼 수 없는 어떤 모양으로 변신을 하기도 한다. 이처럼 시각적으로 해석될 수 있는 모든 조형은 점과 선 그리고 면으로 치환해 설명하고 또 해석될 수 있다. 그래서 우리는 강원도의 ‘점·선·면’을 찾는 여정을 시작하려고 한다. 가장 태초의 것, 원초적인 것, 날것 그대로의 감성(感性)을 가볍게 담아낼 것이다. 그 대상은 자연에 대한 경외감이 될 수 있고, 문화재의 속내를 들여다보는 기획이 될 수도 있으며, 사람의 이야기가 낙점받을 수도 있다. 이제 이번 이야기가 시작 ‘점(點)’이 될 것이다. ‘선(線)’으로 주욱 이어질 강원도의 다이내믹한 이야기를 강원일보의 지‘면(面)’을 통해 경험해 보시길....

2001년 창령사 터서 발견 모두 317점 발굴

정형화된 불상보다 사람의 모습 그대로 닮아

성속 넘너드는 나한의 선한 얼굴 전세계 극찬

평범한 우리 삶속에서도 깨달음 얻을 수 있어

월군 남면 창원리 산 중턱. 2001년 5월의 어느 날.

주민 김병호씨는 자신의 땅에 암자를 짓기 위한 땅을 다지는 작업을 하던 중 땅속에 파묻혀 있는 일단의 돌무지를 발견한다. 곧바로 전문가들이 투입돼 정식 발굴이 시작됐고, 그곳에서 무언가를 조각한 다수의 돌 파편을 찾게 된다. 불에 그을리고 조각 난 파편들을 두고 처음에는 ‘부처상’이나 ‘보살상’일 것이라는 추측이 있었지만 연이어 온전한 모습을 지닌 조각상들이 발견되면서 그 판단은 금세 바뀌어 버린다. 최종적으로 파편을 포함해 모두 317점의 유물이 발굴되면서 이것이 평범한 조각상이 아닌 ‘나한상’이라는 결론에 도달한다. 십육나한, 십팔나한도 아닌 ‘오백나한(五百羅漢)’으로 말이다.

게다가 함께 출토된 기와 조각에 ‘창령(蒼嶺)’이라는 문구가 새겨져 있었으니 ‘오백나한’이 발굴된 곳이 문헌에만 존재하던 창령사 터라는 것까지 확인할 수 있었다. 강원도 기념물인 ‘영월 창령사 터 오백나한(이하 창령사 터 오백나한)’이라는 네이밍은 그렇게 완성된다. ‘나한’은 아라한(阿羅漢·Arhat)의 줄임말로, 불교에서 모든 번뇌를 끊고 깨달음을 얻은 성자를 말한다. 특히 부처가 열반에 든 이후 그의 말씀을 정리하기 위해 모인 제자 500명을 ‘오백나한’이라고 부른다.

불상은 몸이 금빛인 ‘금색상’과 빛을 내는 ‘장광상’을 갖추고 있어야 하는 등 32상(相) 80종호(種好)의 규정에 따라 만들어진다. 반면에 나한상에는 그러한 규정이나 규칙들이 별도로 존재하지 않아 자유로운 표현이 가능하다고 한다. 그런 점을 감안한다 하더라도 ‘창령사 터 오백나한’의 발견은 불교미술이나 미술사학을 전공한 전문가들에게는 당황스러운 것임에는 분명했다. 그동안 진행돼 온 불교조각과 관련된 연구에서 이런 모습을 한 나한상이 발견된 적은 단 한 번도 없었기 때문이다.

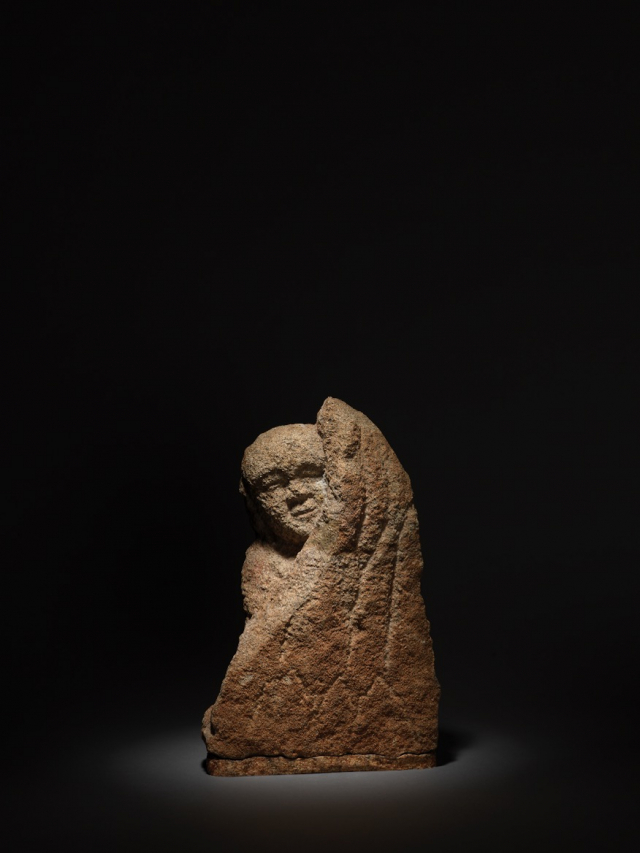

‘창령사 터 오백나한’의 첫인상은 우리가 머릿속에 두고 있는 정형화된 불상이나 나한상의 모습보다는 차라리 우리들의 모습 그대로를 조각한 것 같아 보였다. 다른 불교 조각상들이 주는 근엄함이나 위압감, 경외심의 감정들을 전혀 느낄 수 없는 것은 물론이다. 우리의 모습, 우리의 마음과 너무도 닮은, 그래서 차오르는 친밀함, 친근감이 그 중심에 있다고 하겠다. 중생의 삶 안으로 들어와 그들과 함께 생활하고 얘기를 귀담아들으며, 그들이 번뇌를 끊을 수 있도록 도움을 주는 존재인 ‘나한’을 이토록 평범하게 표현해 내는 것으로 나한이 갖는 능력의 특별함을 배가시키고 있는 듯하다. 이른바 ‘성속(聖俗)’을 넘나드는 나한의 선한 얼굴은 그래서 더 주목받고 있다.

그다지 정교해 보이지도 않는 ‘창령사 터 오백나한’의 모습에 우리는 열광한다. 세계의 극찬이 쏟아진다.

지긋이 웃거나 잔뜩 찡그리고, 바위 뒤에 숨어 빼꼼히 고개를 내밀거나 손을 모으고 가부좌를 틀고 있는 각양각색의 모습 속에서 지극히 평범한 우리 이웃의 모습을, 내 모습을 찾게 된다. 수백년을 땅속에 묻혀있다 비로소 빛을 보게 된 ‘창령사 터 오백나한’, 그것은 아마도 평범한 삶을 유영하고 있을 당신도 성자로 추앙받는 나한처럼 깨달음을 얻을 수 있는 소중한 존재라는 점을 말하고 있는지도 모르겠다. 그걸 우리는 나한의 얼굴에서 읽고 있는지도.... 질박(質樸)과 고졸(古拙)의 미를 한껏 품은 그 모습은 국립춘천박물관 브랜드실 ‘창령사 터 오백나한 나에게로 가는 길’에서 만나볼 수 있다.

※미니해설

△질박(質樸)= 별스럽게 꾸민 데가 없이 수수하고 사치(奢侈)스럽지 아니함.

△고졸(古拙)=기교는 없으나 예스럽고 소박한 멋이 있음.